学校にあるプロジェクターと電子黒板を連携させたらもっと便利に!

デジタル技術の進化により、教育現場ではICT機器の活用が進んでいます。その中でも「プロジェクター」と「電子黒板」は、授業の質を向上させるために欠かせないツールですが、多くの学校ではすでにプロジェクターを導入しているため、「電子黒板も必要なのか?」と疑問に思う先生方も少なくありません。

まだあまり知られていませんが、実は電子黒板とプロジェクターを組み合わせることで、それぞれの長所を活かしながら授業をより効率的に進められるんです!

そこで今回の記事では、電子黒板とプロジェクターを連携させることで得られるメリットや、具体的な活用方法について詳しく解説します。

プロジェクターがある学校に「電子黒板」は不要?

多くの学校ではすでにプロジェクターを導入し、10年以上も前から授業で活用しています。

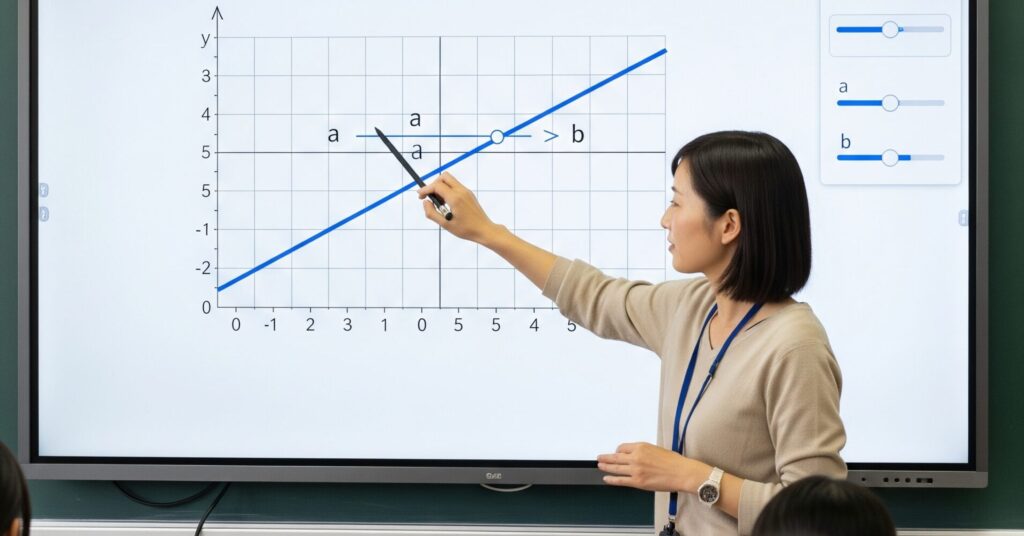

プロジェクターは教材や映像を大画面で映し出せるため、生徒全員が同じ情報を視覚的に理解しやすくなります。一方、電子黒板はタッチ操作が可能で、先生や生徒が画面に直接書き込むことができるインタラクティブな機能を備えています。

大画面に資料を表示するだけなら「プロジェクターだけで十分では?」と思うかもしれませんが、実際には、電子黒板と組み合わせることで、さらに効果的な授業が可能になります。

例えば、プロジェクターはあくまで「表示」に特化しているため、リアルタイムで書き込んだり、資料をその場で編集したりするのには向いていません。電子黒板を導入することで、プロジェクターの映像に書き込みを加えたり、画面の切り替えをスムーズに行ったりすることができます。

プロジェクター型の電子黒板なら一石二鳥?

電子黒板にはプロジェクター型のものもあります。しかし、100人近くの生徒が入る大教室では、プロジェクターの画面が小さいと見づらくなってしまいます。かといって、超大型のプロジェクターにタッチ機能を搭載しても、画面が広すぎて操作がしにくいという問題があります。

そのため、大型プロジェクターは「表示」に専念し、手元には60〜80インチ程度の電子黒板を別デバイスとして設置するのが、最も使いやすい組み合わせと言えます。これにより、視認性と操作性の両方をバランスよく確保できます。

プロジェクターと電子黒板の連携が便利な理由

今まで解説した内容以外にも、プロジェクターと電子黒板を組み合わせることで、さらに便利に使える理由があります。3つに分けて詳しく解説します。

理由1:操作性と大画面の両立

プロジェクターは、大画面で映像を表示できるため、生徒全員に見やすいという利点があります。

しかし、操作をする際には、パソコンやリモコンを使わなければならず、授業中のスムーズな操作が難しいことがあります。

電子黒板を組み合わせることで、タッチ操作で直感的に画面を切り替えたり、映像の上に直接書き込んだりすることができるため、よりアクティブな授業が可能になります。

理由2:プロジェクターは表示器に特化して使える

プロジェクター単体で使う場合、操作と表示の両方を担うため、先生がパソコンを操作しながら授業を進めなければなりません。

しかし、電子黒板を組み合わせれば、プロジェクターは映像の「表示」に専念できるため、操作は電子黒板側で行えます。これにより、先生は授業に集中しながら、よりスムーズに教材を活用できます。

理由3:プロジェクターに写す画面の操作を電子黒板で完結できる

電子黒板を活用することで、パソコンを操作することなく、直接画面に書き込みをしたり、スライドをめくったりできるようになります。

例えば、理科の授業でプロジェクターに実験動画を映しながら、電子黒板上でそのポイントを書き込むといった使い方が可能です。これにより、より直感的な授業展開が可能になります。

プロジェクターと電子黒板を連携させる方法

プロジェクターと電子黒板を連携させる方法は主に2パターンあります。

方法1:HDMIケーブル

最もシンプルな方法は、HDMIケーブルを使って電子黒板とプロジェクターを接続することです。電子黒板の画面をそのままプロジェクターに映し出せるため、最も簡単に連携できる方法です。ただし、ケーブルの長さや配線の取り回しには注意が必要です。

方法2:ドングル(ワイヤレスアタッチメント)

よりスマートに連携する方法として、ドングルを活用する方法があります。電子黒板とプロジェクターをワイヤレスで接続でき、ケーブルの取り回しを気にせずに使用できます。

複数台のドングルを使うことで、1つはプロジェクターに、1つはノートパソコンに繋げることで、必要に応じて、簡単に画面切り替えが可能です。(1台のドングルを差し替えるだけでもOK)

ドングルによる接続方法については、以下の解説動画をご覧ください。

プロジェクターと電子黒板の連携をスムーズに進めるポイント

プロジェクターと電子黒板を連携させると便利ですが、2台のデバイスを教室内に設置することになるので、何も考えずに設置すると、先生は授業がしづらく、生徒も見づらいという状況になりかねません。ここでは、両者をスムーズに連携させるポイントを3つご紹介します。

ポイント1:教室内レイアウトの最適化

プロジェクターと電子黒板をスムーズに連携させるためには、教室内のレイアウトを最適化することが重要です。プロジェクターは生徒全員が見やすい位置に設置し、電子黒板は教師が書き込みや操作をしやすい位置に配置するのが理想です。

例えば、電子黒板を黒板横に設置し、プロジェクターは教室の中央または後方からスクリーンに投影する形が考えられます。生徒の視認性と教師の操作性を両立させるレイアウトを検討しましょう。

ポイント2:教員向け操作研修の実施

電子黒板とプロジェクターの連携を最大限活かすためには、教員が機器をスムーズに使いこなせるようにする必要があります。そのために、基本操作の習得はもちろん、授業での活用方法やトラブル対応の研修を実施しましょう。

画面の切り替え方法や、電子黒板上で操作した内容をリアルタイムでプロジェクターに反映させる方法を練習すると、授業の流れがスムーズになります。定期的な研修を通じて、教員が自信を持って活用できる環境を整えましょう。

ポイント3:トラブル発生時の対応マニュアルの整備

電子黒板とプロジェクターの連携をスムーズに行うには、万が一のトラブル時に迅速に対応できることも重要です。接続が途切れたり、映像が映らなくなったりした際に、すぐに原因を特定し、解決できるように対応マニュアルを準備しておきましょう。

ケーブルの接続確認手順や、Wi-Fi経由での接続時の設定確認方法などをまとめておくと安心です。また、よくあるトラブルの事例を共有し、教員全体で対応策を把握しておくことも有効です。

プロジェクターと電子黒板を連携した「成功事例」

最後にヤマトサイネージの電子黒板を使っている学校の中から、電子黒板とプロジェクターを連携した成功事例を2つご紹介します。

成功事例1:学生によるプレゼンテーション

ある学校では、生徒がタブレットで作成したスライドを電子黒板で表示し、ミラーリングでプロジェクターにも表示。100名近くの生徒・先生・来賓の前でプレゼンテーションを行いました。

10チーム前後の発表が行われましたが、事前に電子黒板に資料を集約していたため、スムーズにプレゼンテーションを実施できました。

電子黒板がインターネットに接続しているため、質疑応答の際にはその場で検索をして、関連情報を表示させる場面もあり、電子黒板を最大限に活用している事例の1つです。

成功事例2:遠隔地の学校との会議

ある学校では、海外の学校との連携を強化しており、英語科の学生が実際に海外研修に行くことがあります。その事前学習として、海外の学校とweb会議を通じて、海外での授業を体験したり、現地での生活についての質問をしたりしました。

この際にも、電子黒板だけでなくプロジェクターに連携させることで、教室の全体で情報をもれなく入手できる環境を整えました。

学校で使う電子黒板なら「ヤマトサイネージ」

学校に導入する電子黒板を選ぶ際に大事なのは、高機能ではなく「使いやすさ」です。学校の先生の全員がICT機器に慣れているわけではありません。電子黒板は生徒が使う場面も多いので、シンプルな操作性が望ましいです。

ヤマトサイネージでは、学校で使うことに適した、シンプルな操作性と高い耐久性を兼ね備えた「電子黒板」を取り扱っています。

多くの学校では初めて電子黒板を導入することになるため、先生方が完璧に使いこなせるように、徹底的にサポートさせていただきます。

電子黒板の導入を進めたいけど、ちゃんと使いこなせるか不安だ。。。という方にこそ、ヤマトサイネージの電子黒板がおすすめです。

ご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。