体育の授業が抱える課題と電子黒板の導入効果

体育の授業は、子どもたちが体を動かし、心身ともに健やかに成長するための大切な時間です。

しかし、広い体育館で大勢の児童を指導する難しさ、個々の運動能力の差への対応、そして何よりも安全の確保といった課題に、多くの先生方が日々直面しているのではないでしょうか?口頭での説明だけでは動きのイメージが伝わりにくかったり、危険な動作を事前に見つけ出すのが難しかったりすることも少なくありません。

こうした体育の授業が抱える長年の課題に、今、電子黒板が新たな解決策を生み出しています。今回の記事では、小学校体育の現状と課題を深く掘り下げながら、電子黒板を活用することで、どのように授業が進化し、子どもたちの学びが豊かになるのかを具体的にご紹介していきます。

これまでの小学校体育が抱えていた主な課題

これまでの小学校体育では、主に3つの課題が問題視されていました。

課題1:指導の「見える化」の難しさ

体育の指導は、動きを言葉で説明するだけでは伝わりにくいことが多々あります。「もっと腰を低く」「腕を大きく振って」といった抽象的な指示では、児童は具体的なイメージをつかみにくいものです。また、広いグラウンドや体育館では、先生が全員の動きに目を配り、個々に的確なアドバイスを送ることが非常に困難でした。

課題2:個別指導の難しさ

運動能力は児童によって大きく異なります。同じ学年でも、跳び箱を軽々と跳べる子もいれば、なかなか踏み切れない子もいます。限られた授業時間の中で、それぞれの技能レベルに応じた指導を行うことは、先生にとって大きな負担でした。

課題3:安全確保とリスクマネジメント

体育の授業、特に器械運動やボール運動では、常に怪我のリスクが伴います。先生は、安全な場づくり、用具の点検、そして児童一人ひとりの動きへの注意、さらには補助まで、多岐にわたる安全管理を同時に行わなければなりません。危険な動作を事前に見つけ出し、適切に注意喚起することも重要ですが、これも一斉指導では限界がありました。

電子黒板が体育の授業を変える3つの理由

小学校の体育授業が抱える課題の解決に向けて、多くの小学校で電子黒板の導入が進んでいます。小学校が電子黒板を導入するべき理由は3つあります。

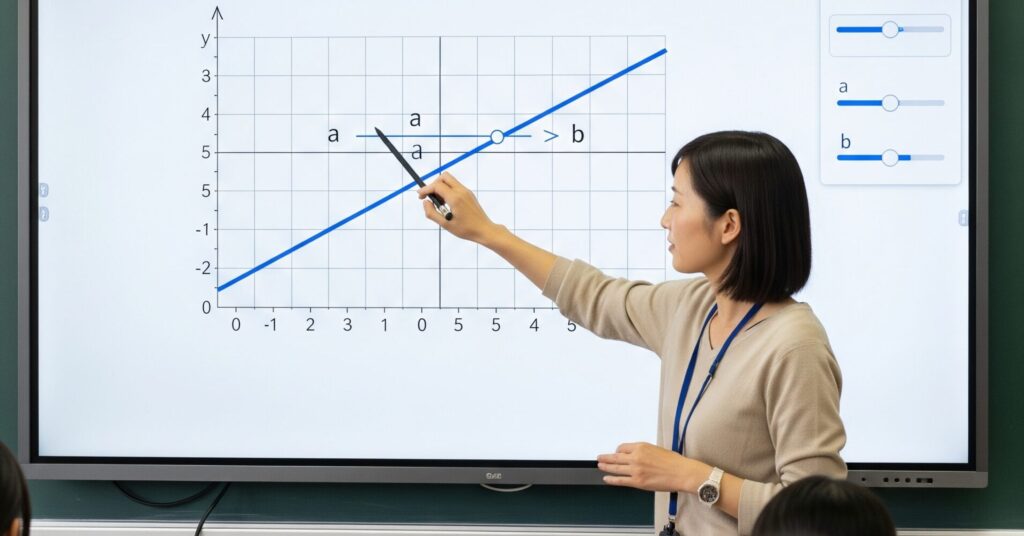

理由1:動きの「見える化」と「共有」で理解度が飛躍的に向上

電子黒板は、体育館のどこからでもはっきりと見える大画面で、動きのイメージをダイナミックに伝えられます。

先生の模範演技を事前に動画で撮影しておき、それをスローモーションで再生したり、一時停止してポイントに直接書き込んだりすることで、口頭だけでは伝わりにくかった「体の使い方」や「重心の移動」を視覚的に明確にできます。

児童自身の動きをタブレットで撮影し、電子黒板に即座に表示して「自分自身の動き」を客観的に確認させることも可能です。

理由2:個別最適化された指導と安全性の確保

電子黒板とタブレットの連携により、個別指導の質が格段に向上します。例えば、跳び箱の同じ技でも、児童の習熟度に合わせて「助走のポイント」「踏み切りのコツ」「着地の注意点」など、異なる部分に焦点を当てた動画教材を電子黒板で提示できます。

また、特に器械運動では、危険な動作の例を動画で示し、「この動きは危ないよ」と明確に注意喚起することで、事故のリスクを未然に防ぎます。補助の必要な児童に対しては、電子黒板で「補助者の正しい立ち位置や手の添え方」を動画で確認させ、安全に補助ができるよう指導できます。

理由3:授業準備の効率化と振り返りの質の向上

電子黒板は、指導計画や教材動画、イラストなどをデジタルデータとして一元管理できます。これにより、授業のたびに掲示物を用意したり、用具の配置を試行錯誤したりする手間が省けます。

過去の授業で撮影した児童の動きの動画を保存しておけば、次の授業で「前回よりここが良くなったね」と具体的にフィードバックしたり、苦手な児童の「課題克服の記録」として活用したりすることも可能です。

小学校低学年(1・2年生)向け電子黒板活用|「からだを動かす楽しさ」を引き出す

ここからは、具体的な学年の発達段階と学習内容に合わせた、電子黒板の活用アイデアをご紹介します。

まず低学年では、運動そのものの楽しさを味わい、体を動かす基本的な感覚を養うことが目標です。電子黒板とタブレットは、遊びを通して運動への興味関心を引き出すのに役立ちます。

低学年授業例1:動きの基本を楽しく覚える「アニメーション&真似っこ」

電子黒板の活用

電子黒板で、動物の動き(ウサギのように跳ねる、カニのように横歩きなど)や、基本的な運動(スキップ、ギャロップなど)の短いアニメーション動画を再生します。

キャラクターがコミカルに動くことで、児童は興味を持って集中できます。アニメーションを一時停止して、「この時に腕はこう!」と電子黒板に直接書き込んで動作のポイントを強調することも可能です。

学習効果

視覚的なアニメーションは、言葉だけでは伝えにくい動きのイメージを効果的に伝えます。自分の動きを客観的に見ることで、児童は自ら改善点を発見し、運動への理解を深めます。また、自己肯定感を育みながら、積極的に体を動かす意欲を引き出します。

低学年授業例2:ボール運動の導入「ルールと動きの見える化」

電子黒板の活用

「だるまさんが転んだボールバージョン」や「しっぽ取りボール運び」など、低学年向けの簡単なボール遊びのルールを、イラストや短いアニメーションで電子黒板に表示します。

どの範囲で動くのか、ボールはどのように持つのか、投げ方の基本動作(脇を締める、手を振るなど)をスローモーションで再生することで、ルールと動きの理解を深めます。

学習効果

視覚的なルール説明は、口頭だけよりも圧倒的に理解度を高めます。自分たちのプレーを振り返ることで、ルールの遵守や安全への意識が自然と芽生えます。ボール遊びの楽しさを体験しながら、基本的なボール操作の感覚を養うことができます。

低学年授業例3:器械運動(マット運動など)の導入「安心!段階別ステップ動画」

電子黒板の活用

前転や後転など、基本的なマット運動の技を「始める前の姿勢」「手のつき方」「頭の入れ方」「回り方」「立ち上がり方」といった細かいステップに分解し、それぞれを解説する動画を電子黒板で再生します。

動画には、児童が陥りやすい危険な動きの例も短いアニメーションで示し、「この動きは危ないよ!」と注意喚起を促します。重要なポイントには、色ペンで電子黒板に書き込みを加え、視覚的に強調します。

学習効果

技を細かく分解した動画は、段階的な練習を可能にし、苦手意識の軽減に繋がります。危険動作の具体的な提示は、児童の安全意識を高め、怪我のリスクを低減します。自分の動きを客観的に見ることで、改善点が明確になり、自ら練習に取り組む意欲が向上します。先生も、個別指導の時間を効率的に使うことができます。

小学校中学年(3・4年生)向け電子黒板活用|「技のコツ」を掴み「仲間と協力する喜び」を育む

中学年では、より複雑な技に挑戦し始め、仲間との協力も重要になってきます。電子黒板が技の習得を助け、協調性を育むのに役立ちます。

中学年授業例1:跳び箱・鉄棒の「苦手克服!スローモーション分析」

電子黒板の活用

跳び箱の台上前転や鉄棒の逆上がりなど、この時期に習得を目指す技の模範演技動画を電子黒板で再生します。特に、難しいとされる踏み切りや手の位置、体の使い方といった「技のキモ」となる部分を、スローモーションや一時停止機能を使って徹底的に分析します。

複数のアングル(横から、前からなど)からの動画を提示することで、より多角的に動きを理解させます。また、過去の先輩児童の「成功事例」と「つまずき事例」の動画を匿名で提示し、「この違いが成功の秘訣だよ」といった形で分かりやすく解説します。

学習効果

スローモーションや多角的な視点での動画分析は、児童が技の細かな動きを正確に把握するのに非常に有効です。自分の動きと模範を比較することで、具体的な改善点を見つけやすくなり、効率的な練習が可能になります。補助の仕方まで動画で確認することで、安全意識が高まり、安心して技に挑戦できるようになります。

中学年授業例2:ボール運動・集団行動「作戦会議&動きの共有」

電子黒板の活用

バスケットボールのパス練習のフォーメーションや、ドッジボールでの効果的な動き方、徒競走でのスタート姿勢など、集団での動きや戦術を電子黒板に図で描画します。デジタルペンで簡単に線を引いたり、色分けしたりすることで、戦略が視覚的に分かりやすくなります。

過去の試合のハイライト動画を流し、「この時、どう動けば良かったか?」と問いかけ、児童に電子黒板上で考えた動きを書き込ませることも可能です。

学習効果

視覚的な作戦ボードは、言葉だけでは伝わりにくい戦術の理解を深めます。自分たちのプレーを動画で振り返り、改善点を共有する中で、チームとしての連携力や課題解決能力が向上します。児童が自ら考え、話し合い、行動する協働的な学びを促進し、仲間と協力する喜びを育みます。

中学年授業例3:表現運動「音楽と動きをシンクロさせる」

電子黒板の活用

様々なジャンルの音楽に合わせてプロのダンス動画や参考となる表現動画を電子黒板に提示します。ダンスの基本的なステップや、感情を表現するための体の使い方などを、スローモーションで繰り返し見せることで、イメージを膨らませます。児童が考えた動きを電子黒板に直接描いて、全体で共有することもできます。

学習効果

音楽と視覚情報を組み合わせることで、児童の表現力を引き出し、豊かな感性を育みます。自分たちの創作した動きを動画で客観的に見ることで、表現の幅を広げることができます。互いの表現を認め合う中で、自己表現の楽しさと多様性を学ぶことができます。

小学校高学年(5・6年生)向け電子黒板活用|「戦略的思考」と「自律的な学び」を深める

高学年では、運動の合理性を追求し、自ら課題を見つけて解決する力を育みます。電子黒板がより高度な技の習得と、戦略的思考力の育成をサポートします。

高学年授業例1:器械運動(跳び箱・マット・鉄棒)の「高度な技に挑戦!ポイント動画徹底分析」

電子黒板の活用

倒立や側転、開脚跳び、台上倒立など、やや複雑な技について、プロの模範演技を複数の角度(正面、側面、背面など)から撮影した動画を電子黒板に提示します。これらの動画をスローモーションで再生し、特に難しいとされる「タイミング」「体の軸」「目線」といったポイントに、先生がデジタルペンで線や矢印を書き込みながら詳細に解説します。

過去の児童の成功例や、陥りやすい失敗例の動画を比較提示し、「この動きが怪我につながるよ」「こうすればもっと安定する」と具体的に示し、安全面での注意点を徹底的に共有します。

学習効果

複雑な技を詳細な動画で分析することで、動きの構造を深く理解し、効率的な練習が可能になります。危険な動きを事前に視覚で共有することで、怪我のリスクを最小限に抑え、安心して挑戦できる環境を提供します。自己分析の習慣が身につき、自律的な学習能力を高めることができます。

高学年授業例2:球技・チームスポーツ「戦術ボードでゲームメイク」

電子黒板の活用

電子黒板をデジタル戦術ボードとして活用します。バスケットボールやサッカー、タグラグビーなどの基本的なフォーメーション、パスのルート、守備の連携といった戦術を、図形や矢印を使ってリアルタイムで描画します。試合の状況に応じた動きのパターンをシミュレーションし、児童に意見を求めながら、「なぜその動きが必要なのか」を論理的に考えさせます。

過去の試合のビデオ(先生が撮影したものなど)を流し、特定のプレーを一時停止して、児童に電子黒板に書き込ませながら「この時、どう動けば最も効果的だったか?」を議論させることも可能です。

学習効果

視覚的な戦術ボードは、言葉だけでは伝わりにくい複雑な戦術の理解を深めます。自分たちのプレーを客観的に分析し、改善策を考える中で、戦略的思考力や問題解決能力が養われます。チームでの話し合いを通して、協調性やリーダーシップ、コミュニケーション能力といった、スポーツに不可欠な人間関係能力も育まれます。

高学年授業例3:陸上運動「フォーム改善!自己分析と個別フィードバック」

電子黒板の活用

走り幅跳びの踏み切り、ハードル走のクリア、短距離走のスタートダッシュなど、フォームが重要な陸上種目について、プロ選手の模範フォームや理想的な動きの軌道を動画で電子黒板に表示します。

先生は、動画上にデジタルペンで「理想の角度」「重心の移動」などを書き込み、児童が視覚的にポイントを理解できるようにします。

学習効果

高度なフォーム分析を通して、運動の合理性や効率性を深く理解します。自分の動きを客観的に分析し、改善策を自ら考えることで、課題発見能力と解決能力が向上します。個別フィードバックは、児童一人ひとりのレベルに合わせたきめ細やかな指導を可能にし、苦手意識を克服し、技能を向上させる大きな助けとなります。

小学校の体育授業に導入する電子黒板なら「ヤマトサイネージ」へ

小学校の体育授業に電子黒板を導入することで得られる可能性は無限大です。児童たちの運動能力向上だけでなく、思考力、判断力、そして協力する心を育むための強力なツールとなり得ます。

ヤマトサイネージの電子黒板は、体育現場のニーズを深く理解し、「シンプルで直感的な操作性」「高い耐久性」「体育館でも見やすい高輝度・大画面」といった、体育授業で本当に役立つ機能を追求しています。また、導入前の綿密な打ち合わせから、設置、そして先生方が不安なく使い始められるよう、手厚い操作説明やアフターサポートまで一貫してご提供しています。

「体育の授業で電子黒板をどう活用すればいいか」「どの機種を選べばいいか分からない」といったお悩みも、ぜひお気軽にご相談ください。ヤマトサイネージが、貴校の体育教育の新たな挑戦を全力でサポートいたします。