中学校国語教育における電子黒板の重要性とは

中学校の国語の授業では、生徒たちが社会で活躍するために不可欠な「言葉の力」を育む要です。複雑な作品の読解、論理的な表現、そして深い考察。これらは、生徒が社会で活躍するための土台となります。

しかし、抽象的な概念の理解、個別指導の負担、活発な議論の促進など、先生方は日々課題に直面しています。これらの課題を解決し、国語授業を飛躍的に進化させるのが「電子黒板」です。電子黒板は、単なる表示ツールを超え、言葉を「見える化」し、深い理解を促し、そして教室の「対話」を活性化させます。

今回の記事では、中学校の国語教育における課題を電子黒板でどう解決し、生徒の「言葉の力」を覚醒させるか、具体的なアイデアをご紹介します。

これまでの中学校国語授業が抱えていた主な課題

まず中学校の国語の授業が抱えている、従来の課題を見ていきましょう。

課題1:抽象的な概念の理解とイメージ共有が難しい

文学作品の情景や古典の時代背景、説明文の複雑な論理構造など、言葉だけでは生徒が具体的にイメージしにくく、理解度に差が生じやすい点が課題でした。

課題2:表現活動の個別指導と評価に負担がかかる

「書く」「話す」といった表現活動では、生徒一人ひとりの構成や表現、話し方に対し、きめ細やかな指導が求められます。しかし、全ての生徒に的確な個別アドバイスを与えるには、時間と労力が膨大にかかっていました。

課題3:発表・討論活動の活性化と全員参加が困難

生徒が自分の意見を明確に表現することに抵抗があったり、議論を論理的にまとめるのが苦手だったりすると、積極的な参加が難しい場面がありました。多様な意見を効率的に整理し、全員が深く関与できる場を作ることも課題でした。

課題4:古典・伝統文化への興味喚起が難しい

古文や漢文は現代の言葉と異なり、生徒にとって「難しい」「とっつきにくい」と感じられがちです。限られた時間で、その魅力や背景を伝え、興味を引き出すのは容易ではありませんでした。

電子黒板が中学校の国語授業を変える3つの理由

これらの課題に対し、電子黒板は国語の授業にどのような変革をもたらすのでしょうか。中学校が電子黒板を導入すべき3つの理由を解説します。

理由1:言葉の「見える化」で、深い理解と豊かなイメージを育む

電子黒板は、言葉だけでは伝わりにくい抽象的な概念や情景を、高精細な映像や図を用いて「見える化」します。

文学作品の舞台を写真や動画で示したり、心情変化をグラフで可視化したりすることで、生徒は情景を具体的にイメージし、登場人物に深く共感できます。説明的文章では、複雑な論理構造をフローチャートで描き出し、要点を視覚的に捉えやすくできます。

理由2:表現活動を「個別最適化」し、生徒一人ひとりの「言葉の力」を伸ばす

電子黒板は、生徒の「書く」「話す」といった表現活動の質を向上させる上で、個々の特性に応じたきめ細やかな指導を支援します。「書く」活動では、生徒が作成した構成案や下書きを電子黒板に投影し、先生がデジタルペンで直接添削やアドバイスを書き込めます。

これにより、生徒は自分の文章のどこをどう直せばよいか具体的に理解し、効率的に推敲を進められます。「話す」活動では、発表の構成例や効果的な話し方(声の大きさ、視線、ジェスチャーなど)のポイントを動画で示し、生徒は模範例を見ながら練習できます。

理由3:協働的な学びを促進し、言葉による「対話力」と「思考力」を深める

電子黒板は、生徒間の活発な意見交換や、より深い議論を促進する「協働学習のハブ」となります。

グループワークで話し合った意見やアイデアを電子黒板のホワイトボード機能に直接書き込み、リアルタイムで共有することで、生徒は互いの思考プロセスを可視化し、議論を整理しながら深められます。生徒は他者の意見と自分の意見を比較しながら、多角的に物事を捉え、論理的に思考する力を養えます。

電子黒板活用!中学校国語授業の具体的なアイデア9選

ここからは、中学校の国語において、電子黒板がどのように授業をサポートするのかについて、実践的なアイデアをご紹介します。

アイディア1:文学作品の読解:「情景と心情の可視化」

活用方法

電子黒板に物語の舞台となる情景を、高精細な写真や動画で提示します。例えば、夏目漱石の『こころ』であれば当時の東京の風景写真や、漱石が実際に訪れた場所の現在の様子を映し出し、作品の世界観をリアルに感じさせます。

登場人物の複雑な心情の変化を、電子黒板上で相関図や色分けされた図で可視化することで、言葉だけでは捉えにくい感情の動きを視覚的に理解させられます。

学習効果

抽象的な文学作品の世界観や心情を視覚的に捉えることで、読解が苦手な生徒も物語に深く没入しやすくなります。

アイディア2:説明的文章の構造分析:「論理の道筋をたどる」

活用方法

説明的文章を電子黒板に表示し、段落ごとの要点やキーワードを色分けしたり、重要な接続語にマーカーを引いたりして、論理の展開を視覚的に明確にします。

筆者の主張とそれを支える根拠、具体例などを線で結び、全体構造を俯瞰させるフローチャートを作成することで、複雑な文章でも論理の道筋を分かりやすく示せます。特定の専門用語や概念は、動画や図解、あるいは外部サイトへのリンクを貼って瞬時に表示できます。

学習効果

文章の構造や論理展開を視覚的に捉えることで、複雑な説明文でも内容を効率的に理解しやすくなります。要点抽出の訓練にもなり、情報整理能力と分析力を高めます。

アイディア3:古典の理解:「古の世界を体験する」

活用方法

古文や漢文の原文と現代語訳を電子黒板に並べて表示し、重要な語句や文法構造を色分けして解説します。例えば、係り結びの法則をアニメーションで示すなど、抽象的な文法事項も視覚的に分かりやすく表現できます。

当時の生活や文化、時代背景を伝える絵巻物や歴史的建造物の高精細画像、あるいは再現動画を電子黒板で再生することで、古典の世界観をよりリアルに体験させ、生徒の興味を引き出します。

学習効果

視覚的な情報と音声の組み合わせは、古典に対する苦手意識を軽減し、興味関心を高めます。

アイディア4:表現技法の習得:「言葉の引き出しを増やす」

活用方法

比喩、擬人化、反復、対比など、様々な表現技法が使われている例文を電子黒板に提示し、その表現が読者にどのような印象を与えるかを、関連する画像や短い動画で示しながら視覚的に分析します。

生徒が作成した文章を電子黒板に映し出し、良い表現を見つけたらデジタルペンで丸をつけ、他の生徒にも共有することで、言葉の表現力を高めるヒントを与えます。

学習効果

表現技法を視覚的に理解することで、生徒の言葉の選択肢が増え、より豊かで効果的な文章作成が可能になります。

アイディア5:構成と推敲:「論理的に、効果的に伝える」

活用方法

意見文やレポートなど、論理的な文章の基本的な構成(序論・本論・結論)をフローチャートやブロック図で電子黒板に提示し、各要素の役割を明確にします。良い構成の例文と、改善が必要な例文を並べて表示し、どこをどう改善すればより伝わりやすくなるかを、生徒に電子黒板上で直接書き込ませながら議論します。

文章の推敲段階では、電子黒板に文章を投影し、先生がデジタルペンで修正案を書き込んだり、語句の言い換え候補をその場で検索・表示したりすることで、効率的な添削指導が可能です。

学習効果

文章の構成を視覚的に捉えることで、論理的な思考力が養われます。デジタルでの添削は、生徒が自分の文章の改善点を具体的に理解し、効率的な推敲を促します。

アイディア6:目的・場面に応じた文章作成:「実践的な表現力を磨く」

活用方法

目的(説明、説得、感想など)や場面(手紙、感想文、プレゼンなど)が異なる文章の例文を電子黒板に提示し、それぞれの特徴や表現のポイントを比較分析します。

例えば、同じ内容でも、友人への手紙と学校への意見文では言葉遣いや構成がどう変わるかを具体的に示します。クラスで作成したポスターやチラシのキャッチコピーを電子黒板に表示し、効果的な表現について議論を深めます。

学習効果

目的や場面に応じた表現の使い分けを学ぶことで、実践的なコミュニケーション能力が向上します。多様な形式での文章作成は、生徒の表現の幅を広げ、社会で役立つ「書く力」を育みます。

アイディア7:古典文学の世界観:「絵巻物と音声でタイムスリップ」

活用方法

『源氏物語絵巻』や『鳥獣戯画』など、古典文学の時代背景や登場人物の様子を伝える絵巻物やイラストを電子黒板に高精細で表示します。

古典の朗読音声を再生しながら、登場する情景や人物の動きをアニメーションで再現することで、言葉だけでは伝わりにくい世界観を視覚的に体験させます。

学習効果

視覚と聴覚を刺激することで、古典に対する興味と親しみを深めます。当時の文化や人々の暮らしを具体的にイメージすることで、古典文学が持つ普遍的なテーマや美意識をより深く理解できます。

アイディア8:文法・言葉のきまり:「構造を分解し、体系的に学ぶ」

活用方法

文の成分(主語、述語など)や品詞(名詞、動詞など)といった文法事項を、色分けや記号、アニメーションを用いて電子黒板で図解します。

複雑な活用形や助詞・助動詞の働きを、具体的な例文を分解しながら視覚的に提示することで、抽象的な文法概念を分かりやすく解説します。例題を電子黒板に表示し、生徒に直接タッチペンで解答を書き込ませることで、理解度を確認できます。

学習効果

文法構造を視覚的に捉えることで、複雑なルールも体系的に理解しやすくなります。インタラクティブな演習は、生徒の積極的な参加を促し、苦手分野の克服に繋がります。

アイディア9:言葉の多様性・日本語の特質:「方言や敬語の面白さを発見」

活用方法

日本各地の方言を音声と文字で紹介したり、敬語の種類(尊敬語、謙譲語、丁寧語)と使い分けを具体的な会話例のアニメーションで提示したりします。

例えば、同じ「食べる」という行為が、様々な方言や敬語でどう表現されるかを比較して見せることで、日本語の多様性や奥深さを視覚的に伝えます。

学習効果

日本語の多様性や奥深さに触れることで、言葉に対する興味関心を高めます。敬語や方言の実践的な学習を通して、コミュニケーション能力を向上させるとともに、日本語の特質を多角的に理解する力を育みます。

中学校の国語授業に導入する電子黒板なら「ヤマトサイネージ」へ

電子黒板の導入は、中学校の国語授業を単に効率化するだけでなく、「言葉の力」を育むための新たな可能性を切り開きます。生徒が言葉の奥深さに触れ、自ら考え、表現し、他者と対話する力を養うための強力なツールとなるでしょう。

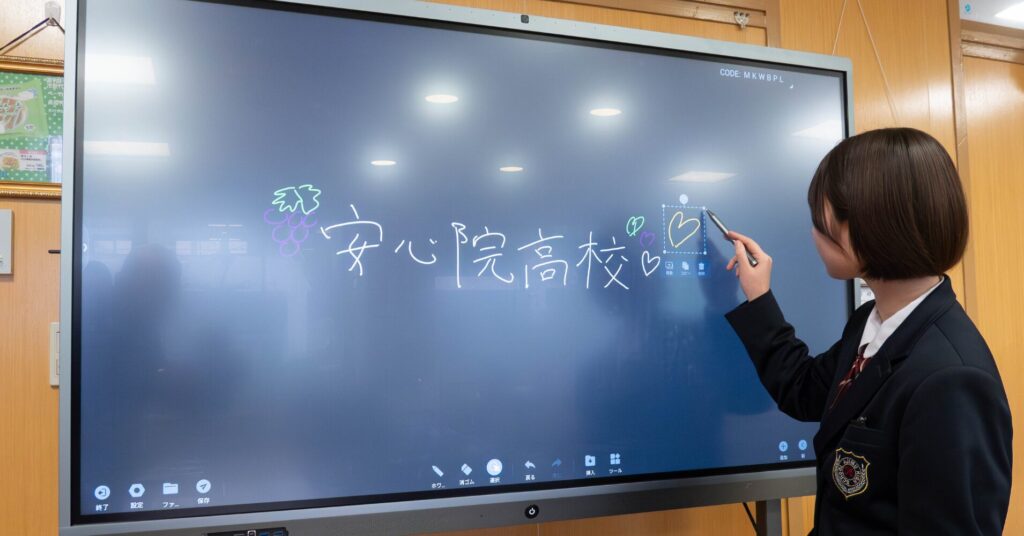

ヤマトサイネージの電子黒板は「言葉やイメージを鮮明に映し出す高精細表示」「思考を可視化する直感的なペン入力」「スムーズなデジタル教材連携」といった、国語授業で本当に役立つ機能を追求しつつ、あくまでも「シンプルな操作性」を大事に設計しています。

導入前の綿密な打ち合わせから、設置、そして先生方が不安なく使い始められるよう、手厚い操作説明やアフターサポートまで一貫してご提供しています。ご興味のある方は、まずはお気軽にご相談ください。