中学校の数学授業が抱える課題と電子黒板が持つ可能性

中学校の数学授業は、数字や記号を操るだけでなく、論理的思考力や問題解決能力といった、将来にわたって役立つ「数学的な見方・考え方」を育む大切な時間です。しかし、多くの先生方は、日々の授業で様々な課題に直面しているのではないでしょうか。

「負の数や関数の概念を、どうすれば生徒全員に分かりやすく伝えられるか?」「計算が苦手な生徒と得意な生徒の習熟度差に、どう対応すればいいだろうか?」

こうした数学の授業が抱える長年の課題に、新たな解決策として「電子黒板」が注目されています。

今回の記事では、中学校の数学授業が直面している課題を深く掘り下げながら、電子黒板を活用することで、どのように授業が進化し、生徒たちの論理的思考力が育まれるのかを、具体的なアイデアとともにご紹介していきます。

中学校の数学授業で学ぶ内容

数学の授業を通して、生徒たちは「論理的思考力」「問題解決能力」「創造性」「情報活用能力」といった、将来にわたって役立つ多岐にわたる資質・能力を育んでいきます。

中学1年生で学ぶ内容

正負の数、文字と式、一次方程式といった抽象概念を導入します。平面図形や空間図形を扱い、図形を数学的に捉える基礎を築きます。

中学2年生で学ぶ内容

連立方程式や一次関数、図形の合同、確率など、より複雑な概念や思考を必要とする内容を学びます。仲間と協力しながら問題を解決する活動も増えていきます。

中学3年生で学ぶ内容

二次関数、相似、三平方の定理、円周角の定理など、発展的な内容に挑戦します。これまでの知識を統合し、論理的な証明や複雑な問題を解く力を完成させる時期です。

これまで中学校の数学授業が抱えていた主な課題

電子黒板の導入がなぜ数学の授業に有効なのかを理解するため、これまでの授業が直面してきた具体的な課題を見ていきましょう。

課題1:抽象概念の理解の難しさ

数学の授業では、生徒が苦手意識を持つ原因の一つに、抽象的な概念の理解があります。例えば、「-3」という負の数を「負債」や「マイナスの気温」として説明しても、それが数直線上でどういう位置にあるのか、その概念を板書や口頭説明だけで伝えるのは難しいものです。

また、関数のグラフが係数の変化でどう変わるのか、立体図形が回転するとどう見えるのかといった動的な変化は、静的な板書だけでは表現できず、生徒の思考を妨げていました。

課題2:生徒の習熟度差への対応

数学の授業では、計算問題一つをとっても、生徒の習熟度には大きな差が生じがちです。計算が早く正確な生徒がいる一方で、基本的な計算でつまずく生徒も少なくありません。

限られた授業時間の中で、得意な生徒には発展的な問題を与え、苦手な生徒には基礎を丁寧に教えるといった個別指導を行うことは、先生にとって大きな負担でした。

課題3:授業の双方向性の欠如

複雑な図や式を板書するのに時間がかかり、結果的に先生が一方的に解説する時間が長くなってしまうことがよくありました。

生徒が自分の思考プロセスを発表したり、他の生徒の解き方と比較したりする機会が少ないため、生徒の主体的な学びを促すことが難しいという課題がありました。

課題4:図やグラフ作成の手間

数学の授業では、図形やグラフを正確に描くことが不可欠です。しかし、定規やコンパスを使って板書するのには時間がかかり、授業のテンポを損なう原因となっていました。

特に、複雑な立体図形や、関数のグラフを複数描いて比較する際には、授業時間を圧迫する大きな要因となっていました。

電子黒板が中学校の数学授業を変える3つの理由

これらの課題に対し、電子黒板は数学の授業にどのような変革をもたらすのでしょうか。

理由1:抽象概念の「見える化」で、理解を劇的に促進

電子黒板は、グラフや図形、数直線といった抽象的な概念を、アニメーションや動的な操作を通じて視覚的に表現できます。

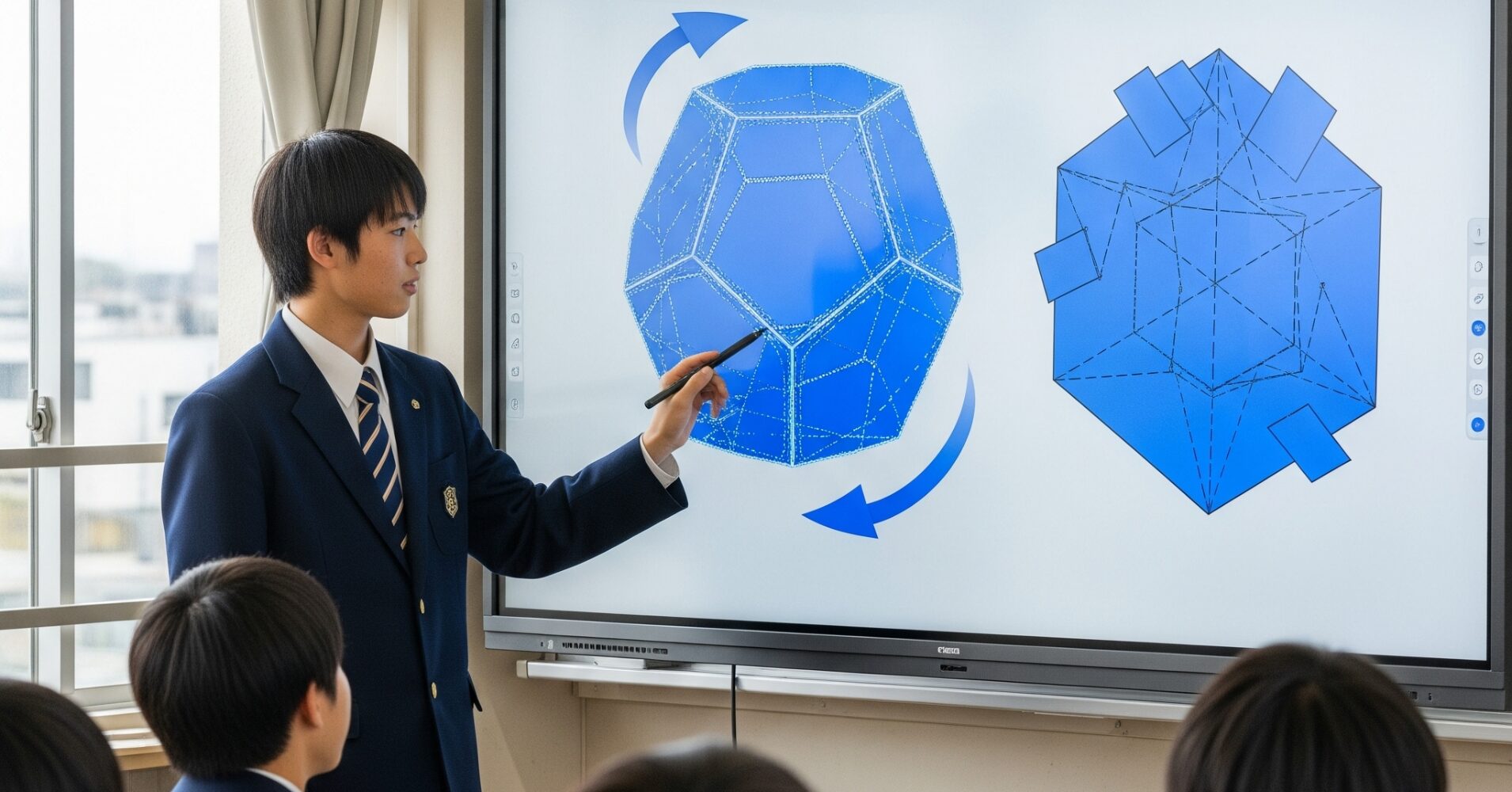

例えば、関数のグラフが係数の変化でどう変わるのかをリアルタイムで表示したり、立体図形を回転させて様々な角度から見せたりすることで、言葉だけでは伝わらない概念を直感的に理解させられます。

これにより、生徒は「なぜそうなるのか」を深く考える力が育まれます。

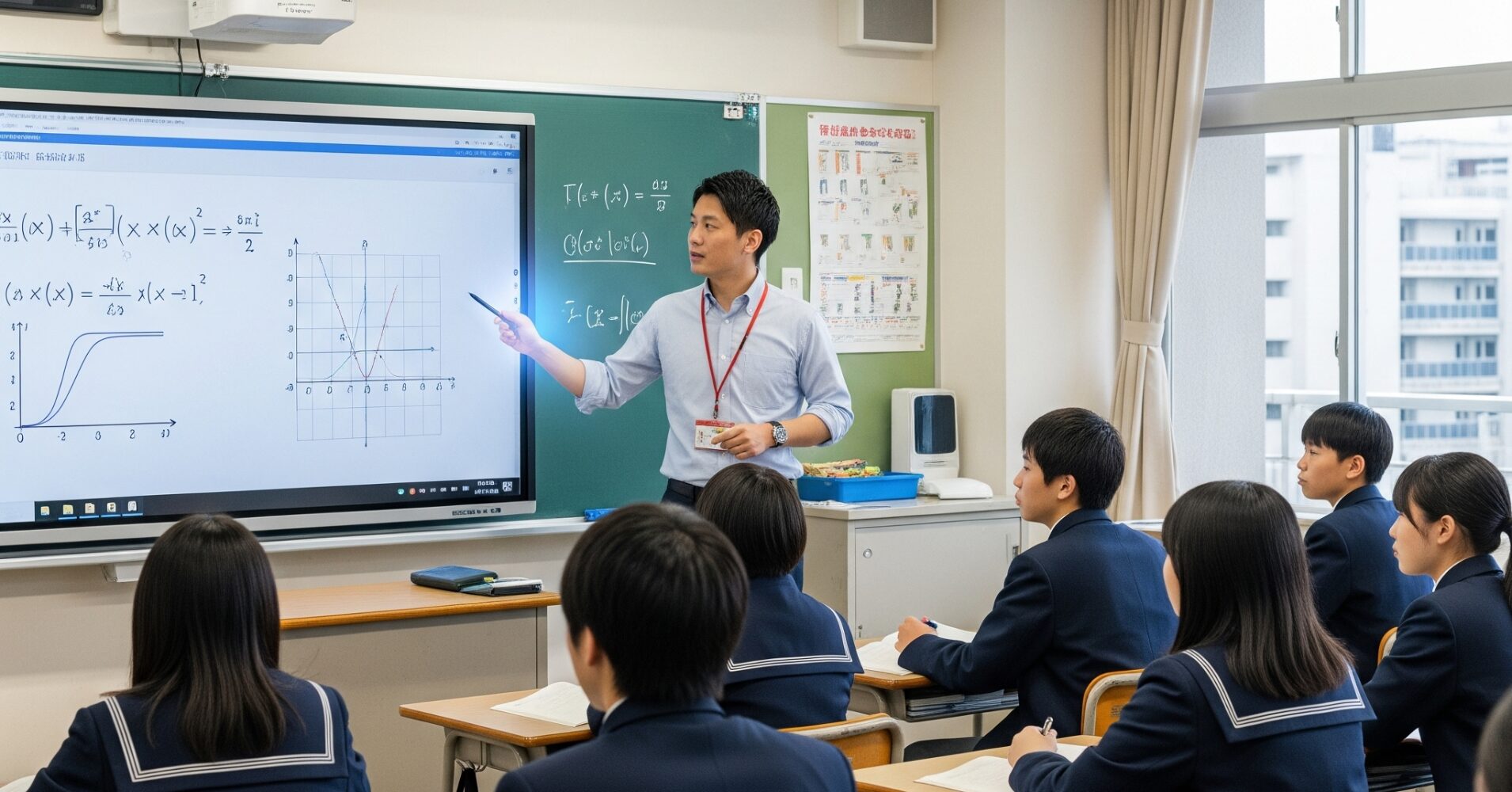

理由2:思考プロセスの「共有」と「活性化」

電子黒板は、先生が一方的に教える場ではなく、生徒が主体的に参加する場へと変化します。

生徒が電子黒板に自分の解答プロセスや考え方を書き込み、それをクラス全体で共有することで、生徒同士が互いの思考プロセスを比較・検討できます。

一つの問題に対して複数の解き方があることを知り、多様な視点から物事を捉える力が養われます。

理由3:個別指導と習熟度別学習の効率化

電子黒板は、生徒の習熟度差に対応した指導を効率的に行えます。生徒が特定の単元でつまずいている場合、その概念を分かりやすく解説する動画やアニメーションを繰り返し再生することができます。

また、習熟度に応じた課題を電子黒板に提示し、生徒が自ら学習を進められる環境を整備することで、先生は個別に指導が必要な生徒に時間を割くことができ、クラス全体の学習効率を向上させられます。

【単元別】電子黒板活用!中学校数学授業の具体的なアイデア

ここからは、中学校数学の各単元において、電子黒板がどのように具体的な授業を豊かにするのか、実践的なアイデアをご紹介します。

正負の数:数直線ゲームとアニメーション

活用方法

負の数の概念や加減乗除を、数直線上でのキャラクターの動きや、カラフルなボールの増減でアニメーション化します。「-3 + 5」の計算を、数直線上を移動するキャラクターの動きとして見せることで、計算の意味を直感的に理解させられます。

「-2 × (-3)」の計算は、「反対方向へ3歩進むことを2回繰り返す」といったルールをアニメーションで表現し、負の数同士の掛け算がなぜ正の数になるのかを視覚的に解説します。

学習効果

抽象的な負の数の概念を、動的な映像で具体的に捉えることで、計算への苦手意識をなくし、数学的な思考の土台を築きます。

文字と式・一次方程式:項の「お引越し」

活用方法

方程式の移項を、色分けされた項をドラッグ&ドロップで移動させるアニメーションで解説します。

例えば、2x+3=7 の方程式であれば、+3 の項を反対側にドラッグすると、−3 に変わる様子を視覚的に見せることができます。

また、分配法則の計算では、括弧の外の数字から括弧内の各項へ向かう矢印を自動で表示し、計算のルールを分かりやすく伝えます。

学習効果

項の移動や計算のルールをアニメーションで視覚化することで、間違いやすい計算ミスを防ぎ、論理的な思考力を育みます。

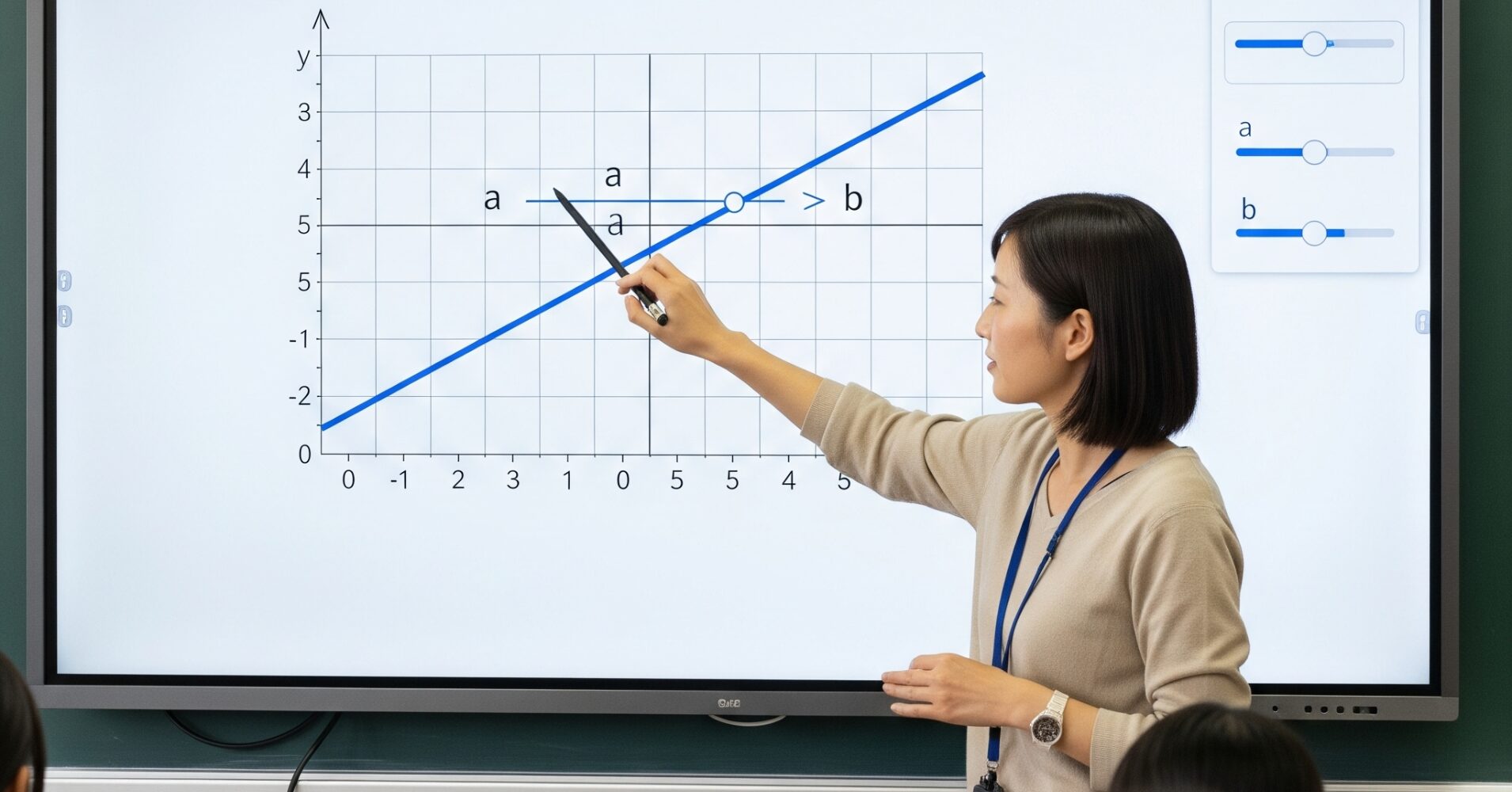

一次関数・二次関数:グラフの動的変化

活用方法

y=ax+b や y=ax2のグラフを、係数(a, b)をスライダーで動かすことで、傾きや切片、グラフの開き方がリアルタイムで変化する様子を電子黒板で表示します。

生徒に「aの値を大きくするとグラフはどうなる?」と問いかけ、実際にスライダーを動かして確認させることで、グラフの変化の法則を直感的に理解させます。

学習効果

グラフと式の関係性を動的に捉えることで、関数の概念を深く理解できます。生徒は自ら予想を立てて検証する、探求的な学習を体験できます。

平面図形・空間図形:回転・展開図の可視化

活用方法

多角形や立体図形を様々な角度から回転させ、普段見えない部分や影の形を可視化します。

特に、複雑な立体図形の展開図を、各パーツが組み合わさって立体になる、あるいは立体が展開されるアニメーションで解説することで、立体を正確にイメージする力を養います。

学習効果

図形を多角的に捉える力を育み、空間認識能力を向上させます。複雑な図形も正確に理解し、苦手意識を克服できます。

図形(合同・相似):証明を「重ね合わせる」

活用方法

合同や相似の証明問題を解く際、電子黒板上で証明したい図形をコピー&ペーストし、回転・反転・拡大・縮小させて、元の図形に重ね合わせるアニメーションで、証明の根拠を視覚的に示します。

例えば、「二つの三角形がなぜ合同なのか」を、辺や角がぴったりと重なる様子を見せることで、生徒は証明の論理を直感的に理解できます。

学習効果

論理的な証明を視覚的にサポートすることで、証明問題への苦手意識を軽減し、数学的な思考のプロセスを深く理解できます。

三平方の定理:定理の直感的理解

活用方法

直角三角形の各辺に作られた正方形の面積の関係を示す三平方の定理の証明を、パズルのようなアニメーションで解説します。

直角を挟む2辺の正方形のパーツが組み合わさって、斜辺に作られた正方形にぴったりと収まる様子を電子黒板で再生することで、定理を直感的に理解させます。

学習効果

抽象的な数学の定理を視覚的に捉えることで、定理を単なる公式として暗記するのではなく、その意味を深く理解できます。

確率:試行回数をシミュレーション

活用方法

コイン投げやサイコロ振りの試行を、電子黒板上で何百回もシミュレーションします。

結果はヒストグラムや棒グラフでリアルタイムに表示し、試行回数が増えるにつれて、事象が起こる確率が特定の値に収束していく「大数の法則」を視覚的に示します。

これにより、確率は「運」だけでなく、数学的に予測できるものであることを理解させます。

学習効果

統計や確率といったデータの概念を動的に捉えることで、数学が現実世界の問題解決に役立つことを実感できます。

統計:グラフの動的作成

活用方法

身近なデータ(例:クラスメイトの身長、テストの点数など)を入力すると、ヒストグラムや箱ひげ図、円グラフなどが自動で作成される様子をリアルタイムで表示します。

生徒に「このデータからどんなことが読み取れるかな?」と問いかけ、グラフを見ながら分析・議論する活動を促します。

学習効果

データを視覚的に表現するスキルを養い、統計的な見方や考え方を身につけます。

数学的思考の共有:ホワイトボード機能の活用

活用方法

複雑な問題の解答を、生徒が電子黒板のホワイトボード機能を使って書き込み、クラス全体で思考プロセスを共有します。

複数の生徒に同じ問題を解いてもらい、それぞれが異なる解き方をしている場合、それを並べて表示し、どの解き方が最も効率的か、どこに間違いがあったかなどを議論します。

学習効果

自分の考えを明確に表現する力、他者の思考を理解する力、そして多様な解決策を探る柔軟な思考力が育まれます。

導入を成功させるために!数学で使う電子黒板に求めるべき特徴

数学の授業で電子黒板の活用を最大限に引き出すためには、いくつかの重要な特徴を持つ製品を選ぶことが不可欠です。

高精細な表示と広い画面

図形やグラフの細部まで鮮明に映し出し、広い教室の後方からでもはっきりと見えることが重要です。

直感的なペン入力と図形描画機能

先生が手書きで図や式を滑らかに描けること、また、ボタン一つでコンパスや定規の機能を使えるといった機能があると、授業のテンポを損ないません。

外部デバイスとの連携性

PCやタブレットと簡単に接続し、教材データを瞬時に表示・共有できることが求められます。

授業の板書データを保存・共有する機能

複雑な板書をデータとして保存し、生徒がいつでも見返せるようにすることで、授業の振り返りを効率化できます。

誰でも使いやすいシンプルな操作性

電子黒板は、高機能でも操作が複雑では活用が進みません。スマートフォン感覚で使えるシンプルなインターフェースの電子黒板を選ぶことで、機械操作が苦手な先生や生徒でも安心して使えます。

中学校の数学授業に導入する電子黒板なら「ヤマトサイネージ」へ

電子黒板の導入は、中学校の数学授業を単に効率化するだけでなく、生徒たちの「論理的思考力」を育むための新たな可能性を切り開きます。それは、生徒が数学の奥深さに触れ、自ら考え、他者と対話する力を養うための強力なツールとなるでしょう。

ヤマトサイネージの電子黒板は、数学教育の現場のニーズを深く理解し、「抽象概念を鮮明に映し出す高精細表示」「思考を可視化する直感的なペン入力」「スムーズなデジタル教材連携」「誰でも使えるシンプルな操作性」といった、数学授業で本当に役立つ機能を追求しています。

また、導入前の綿密な打ち合わせから、設置、そして先生方が不安なく使い始められるよう、手厚い操作説明やアフターサポートまで一貫してご提供しています。

「数学の授業で電子黒板をどう活用すればいいか」「どんな機種を選べばいいか分からない」といったお悩みも、ぜひお気軽にご相談ください。ヤマトサイネージが、貴校の数学教育の新たな挑戦を全力でサポートいたします。