小学生が苦手な「算数」を電子黒板でもっとわかりやすく

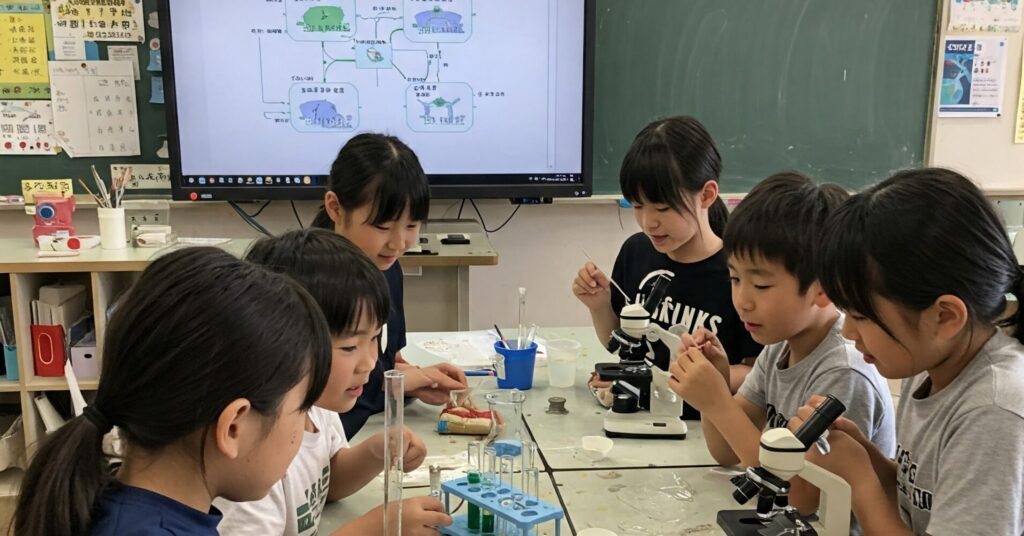

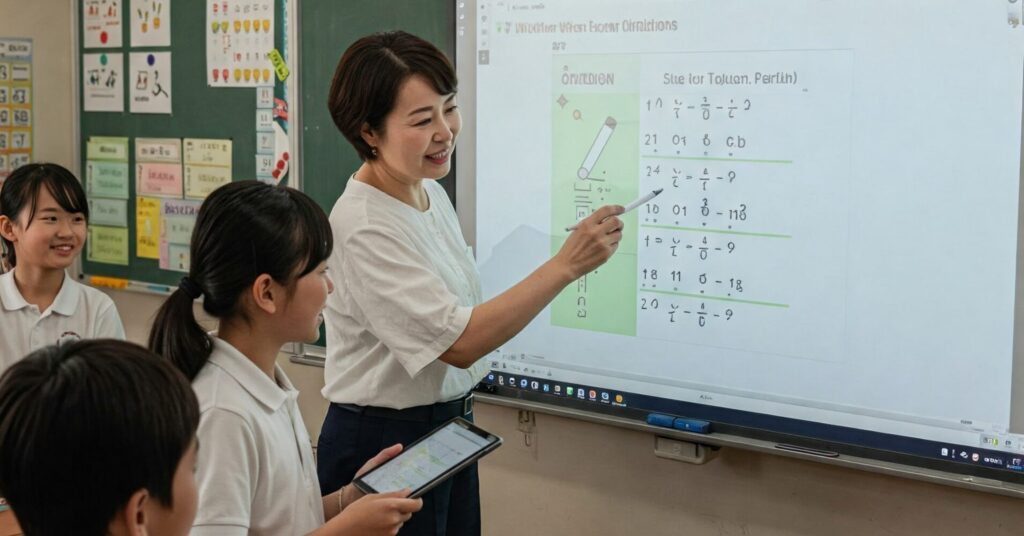

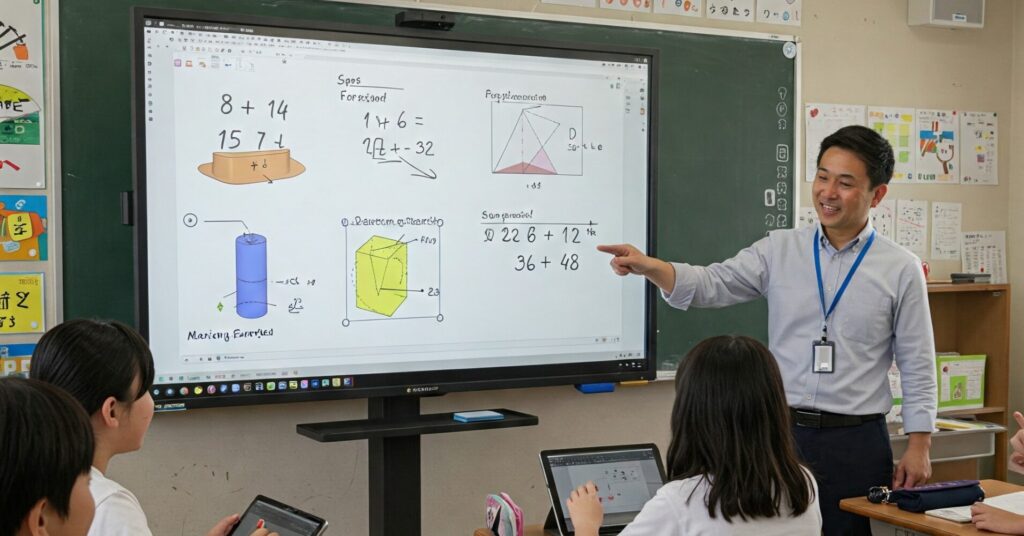

GIGAスクール構想の進展により、全国の小学校では児童1人1台のタブレット端末が整備され、個別学習の環境は大きく進化しました。次に必要とされているのは、教室全体で「見せて」「共有する」ためのICT環境。その中でも、注目を集めているのが「電子黒板」の導入です。

特に算数の授業では、数字や式だけでは伝わりづらい「図形」や「量の関係」など、視覚的な理解が重要となる単元が多くあります。電子黒板を使えば、図形の動きや変化をアニメーションで見せたり、複雑なグラフを拡大して全体で共有したりすることが可能です。

そこで今回の記事では、各学年の算数学習における現状の課題と、それを電子黒板でどう改善できるかを具体的に解説していきます。

【小学校学年別】算数の授業での電子黒板×タブレットの活用方法

算数の授業では、電子黒板とタブレットを組み合わせることで、子どもたちの理解がより深まり、学習への関心も高まります。ここでは学年別の具体的な活用方法をご紹介します。

【1年生】「数の世界」と出会うはじめの一歩

■1年生の学習内容

・数の読み書き、数の大小、順序

・たし算・ひき算の意味と基本的な計算

・長さや大きさの比較、時刻の読み方

・形(丸、三角、四角など)への気付き

<授業活動の例>

おはじきを数えて「いくつあるかな?」を考えたり、実際にものを並べて数を比べるなど、具体物を使って視覚と触覚で数や量に親しむ活動が中心です。

時計の読み方では、教室の壁掛け時計と手元の模型を見比べながら「いま、なんじ?」と聞き合う姿も見られます。

<現状の課題>

具体物を使っての活動が中心となりますが、児童によって理解の進み方に差が出やすいです。黒板の板書だけでは、数字の構造や数量感覚を視覚的に伝えることが難しく、個別フォローにも時間がかかることがありました。

<電子黒板による改善案>

電子黒板にアニメーションを使った数の増減の様子や、十進法についてを視覚的に伝えることで、児童はイメージを持ちながら理解を深められます。

例えば「10のまとまりが1になる」などの考え方を、動くブロックで見せながら説明できるため、抽象的な数の構造を直感的に理解しやすくなります。

電子黒板上で児童の解答を一括表示すれば、理解度の確認や全体共有もスムーズに行えます。

▼電子黒板でのミラーリング方法

【2年生】数の世界を広げ、「かけ算」の登場

■2年生の学習内容

・1000までの数の表し方

・たし算・ひき算の筆算

・かけ算の意味と九九

・長さ(mm・cm・m)や体積(ml・l)の単位

・三角形・四角形の認識と構成

・表・グラフの読み取り

<授業活動の例>

九九の歌やゲームで楽しみながら「かけ算」の仕組みを理解します。身の回りの箱の形を見つけて、長方形や正方形を紙に切り貼りするなど、図形への気づきを深める活動も行います。

表やグラフでは、自分たちでアンケートを取り集計して可視化する活動が導入されます。

<現状の課題>

九九の暗記や単位の理解など、記憶と定着が重要な単元が多い学年です。口頭やプリント学習だけでは飽きやすく、児童の集中が続きにくいという課題があります。

特に九九は覚えたかどうかの確認が難しく、クラス全体の習熟度に差が生まれやすいです。

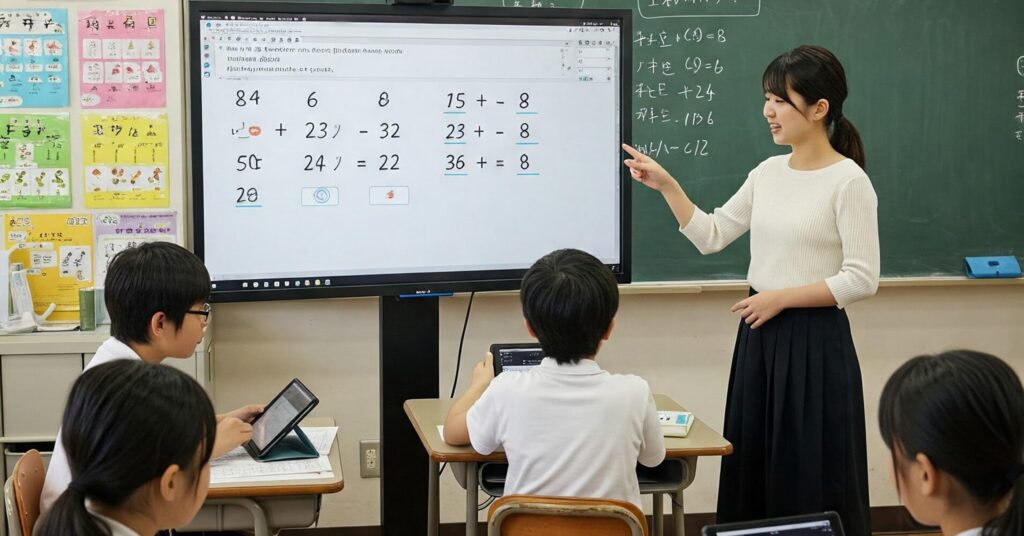

<電子黒板による改善案>

電子黒板を使えば、九九の表を音声付きアニメーションで提示したり、リズムに合わせて練習できる「九九ソング」などの動画を活用できます。児童がタブレットで答えた九九の問題をリアルタイムで電子黒板に表示し、クラスで共通の課題を考えることも可能です。

単位の学習では、長さや容量の違いを実物比較の映像で見せることで、単位の感覚を視覚と体験でつかみやすくなります。

【3年生】計算の広がりと新しい数(小数・分数)への理解

■3年生の学習内容

・10000以上の大きな数

・小数(0.1)・分数(1/2, 1/3など)の導入

・割り算の基礎と筆算

・時間(分・秒)の扱い

・棒グラフ、円や球の基礎

<授業活動の例>

1時間=60分などの単位変換を時計を使って確認しながら学びます。分数や小数では、ケーキやジュースの量を分ける活動を通じて、「1より小さい数」を実感。割り算ではあまりのある答えに戸惑いながらも、場面設定(お菓子を公平に分けるなど)で意味を理解していきます。

<現状の課題>

割り算や小数・分数の導入は、目に見えない数の世界に入るため、言葉や板書だけでは理解が難しい単元です。図や具体物を使っても、時間がかかり全員が同じイメージを持てないまま授業が進むこともありました。

<電子黒板による改善案>

電子黒板上で数直線を動かしたり、ケーキを切り分けるアニメーションなどを活用することで、小数や分数の意味を具体的に可視化できます。

割り算では、配分の動きをアニメーションで見せたり、逆算の考え方を視覚的に整理することで、ベースとなる考え方のスムーズな理解をサポートします。

児童自身がタブレットに書いた図を電子黒板に共有すれば、自分の考えを言葉だけでなく図でも伝える力が養えます。

【4年生】面積・角度・小数の本格活用

■4年生の学習内容

・小数の加減、かけ算・わり算

・分数の加減(同分母)

・面積・角の単位と計算

・折れ線グラフ、直方体・立方体の認識

・式のルールや順序(()を含む式)

<授業活動の例>

「広さ」を紙のマス目を数えることで「平方センチメートル」に換算したり、分度器を使って角度を測る体験を通じて、「量の見える化」が進みます。関数的な考え方の土台として、変わる2つの数量を折れ線グラフで表し、どんな関係があるのかを読み解きます。

<現状の課題>

面積や角度の測定では、黒板上の図が小さくて見づらかったり、分度器や定規の使い方に慣れていない児童が混乱しやすいことがあります。グループによって理解度にばらつきが生じやすく、個別指導が必要になる場面も多いです。

<電子黒板による改善案>

電子黒板を使えば、正方形や長方形の面積の求め方をアニメーションで段階的に表示でき、分度器の使い方も拡大表示で分かりやすく解説可能です。

児童の手元のタブレットで行った面積の計算や角度測定を電子黒板に投影すれば、異なる考え方の比較や、正誤の確認が全体で行えます。

さらに、テンプレートを使って正しい測定方法を何度でも視覚的に確認できるため、反復学習の効率も向上します。

【5年生】分数・小数の計算、割合・平均など「使える数学」へ

■5年生の学習内容

・小数・分数の乗除

・比・割合・単位量あたりの考え方

・三角形・台形・ひし形の面積

・円の周りの長さ(円周率3.14)

・円柱・角柱の体積

<授業活動の例>

ジュースの濃さやクラスの身長を題材に、割合や平均を使って「比べる力」を養います。

紙を折って図形の合同を発見したり、展開図を組み立てて角柱を作る工作活動も行われます。算数と生活が結びつき、「使える知識」としての意識が高まる学年です。

<現状の課題>

割合や平均、体積など、式だけではイメージしにくい単元が多いです。児童によっては言葉と数式の対応が難しく、つまずきやすい部分でもあります。

特に図形の体積では、立体を頭の中で組み立てる力が求められ、抽象的な理解が必要になります。

<電子黒板による改善案>

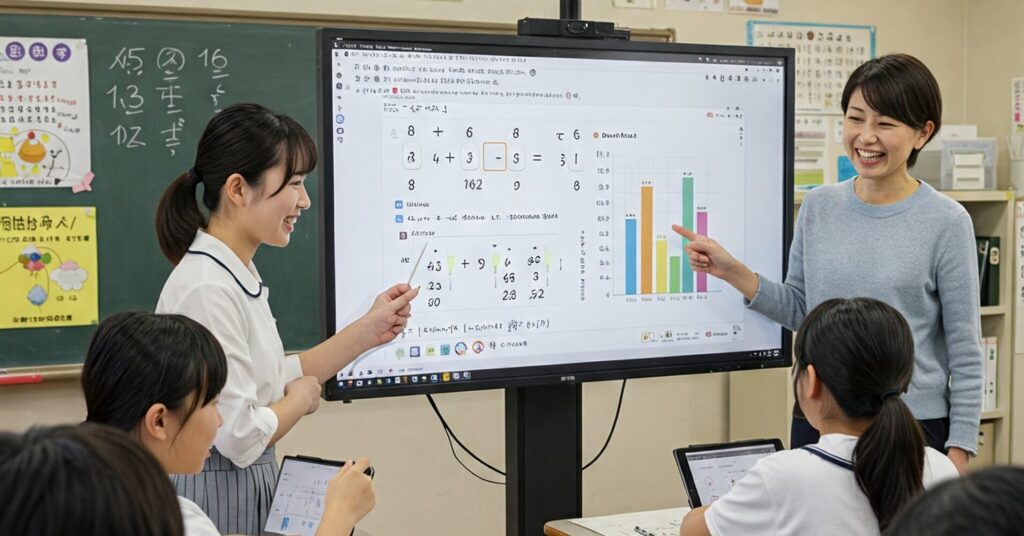

割合や平均を「1人あたり」「単位量」として視覚化するスライドやアニメーションを使えば、全体から部分を捉える感覚を養いやすくなります。

立方体・直方体の展開図や立体モデルを3D表示することで、空間把握力が弱い児童にも理解を促すことが可能です。

タブレットでそれぞれが記録した体積の結果を電子黒板で一覧表示することで、学習の中で他の考えを比較しながら論理的に思考する力が育まれます。

【6年生】比・比例・文字式へ。中学数学への橋渡し

■6年生の学習内容

・分数の乗除(×÷)

・比・比例・反比例の理解と活用

・円の面積、角柱・円柱の体積

・速さ・時間・道のりの関係

・文字式(a、x)で表す式

・統計的な考察(度数分布・散らばり)

<授業活動の例>

「速さ=道のり÷時間」を使って、自転車の速度や歩くペースを計算するなど、現実的な問題解決が中心に。aやxを使った文字式で未知の数を考える活動は、中学校へのつながりを意識させる重要なポイントです。

資料の分析では、アンケート結果をグラフ化して自分の考察を発表する力も育まれます。

<現状の課題>

比例や速さ、縮図・拡大図の理解では、公式を暗記して終わってしまうケースが多く、「なぜそうなるのか」の考察力が育ちにくいです。グラフの読み取りや資料の整理などでも個人差が大きく出るという課題もあります。

<電子黒板による改善案>

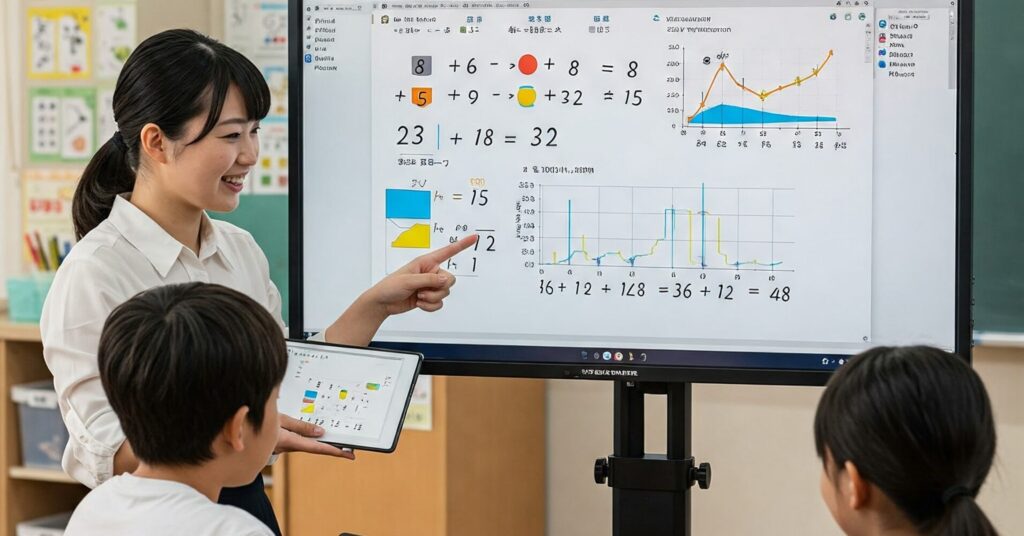

電子黒板では、比例や速さの変化をアニメーションやスライドで視覚的に表現し、「距離=速さ×時間」の関係を動きで体感できます。

縮図や拡大図は、実物の写真を画面上で拡大・縮小しながら、その比率の変化を視覚的に確認できます。

データ整理では、タブレットで入力した値をグラフ化し、電子黒板で一括表示することで、クラス全体の傾向をリアルタイムに把握しながら議論を進められます。

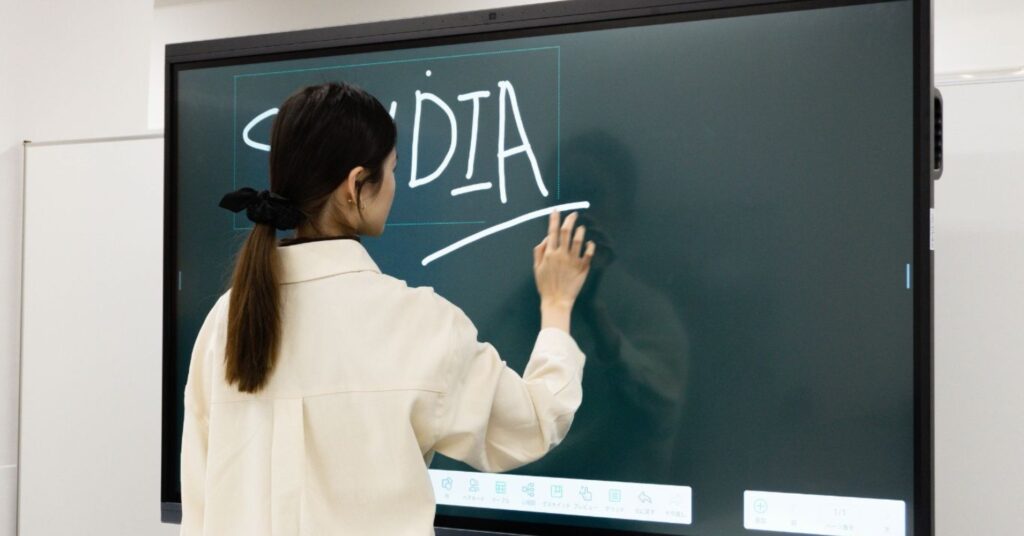

小学校で使う電子黒板ならヤマトサイネージへ

小学校の算数授業では、図形や数量関係、データの整理など、視覚的に理解を深める場面が数多くあります。電子黒板を活用すれば、こうした学習内容を直感的に伝えられ、児童の理解度や学習意欲の向上につながります。

ヤマトサイネージの電子黒板は、教育現場での使いやすさを追求した設計で、操作もシンプル。タブレットとの連携や書き込み機能も充実しており、ICT教育のハブとして最適です。

大阪と東京を拠点に日本全国エリアで、導入前のご相談から設置・運用サポートまで一貫して対応しております。小学校でのICT環境整備をお考えの方は、ぜひヤマトサイネージにご相談ください。