電子黒板が小学校のICT教育を加速させる

近年、教育現場でのICT活用が進み、小学校にタブレット端末の導入が増えていますが、次に普及するツールとして「電子黒板」の導入が進んでいるとご存じでしょうか?

黒板とチョークを使った従来の授業では、教師が一方的に板書し、生徒はノートを取るだけの受動的な学びが中心でした。しかし、電子黒板を導入することで、よりインタラクティブな授業が可能となり、児童が主体的に学ぶ環境が整えられます。

そこで今回の記事では、小学校におけるICT教育の現状と電子黒板の役割について詳しく解説していきます。

GIGAスクール構想により小学校でのICT教育が拡大

文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」により、小学校におけるICT教育の整備が急速に進んでいます。

この構想の一環として、全国の児童に一人一台のタブレット端末を配布し、授業のデジタル化が進められています。タブレット端末の普及により、従来の学習方法と比べて学びのスタイルが大きく変化し、より柔軟で多様な学習が可能になりました。

今後はデジタル教材の導入も進むため、タブレット端末や電子黒板などのデジタルツールの活用がさらに必要となります。

小学校にタブレット端末が普及して何が変わった?

小学校の児童全員にタブレット端末が貸与されたと聞いて、驚いた方も多いのではないでしょうか?ここではタブレット端末が普及して起きた3つの変化をご紹介します。

変化1:授業の多様化と個別最適な学びの実現

タブレット端末が普及したことで、児童一人ひとりに合わせた学習が可能になりました。

例えば、漢字の書き取りや算数の計算問題では、児童ごとに異なるレベルの問題を出題でき、理解度に応じた指導が行えます。学習の進捗状況もデータとして記録できるため、教師は児童の得意・不得意を把握しやすくなり、個別指導の精度を高めやすくなります。

また、デジタル教材を活用することで、従来の紙の教材では難しかったアニメーションや動画を用いた説明が可能になり、児童の理解をより深められるようになりました。

変化2:ICTスキルの自然な習得

タブレット端末を日常的に活用することで、児童は自然とICTスキルを身につけられるようになりました。例えば、タイピングやデジタルノートの作成、オンラインでの情報検索など、小学生のうちから実践的なICTリテラシーを学べます。

また、プレゼンテーションソフトを使って発表資料を作成する機会も増え、表現力や論理的思考力の向上にもつながっています。これらのスキルは将来的に必要とされる能力であり、ICT教育の重要な目的の一つです。

変化3:児童・教師の両者への効率化推進

タブレット端末の導入により、教師の授業準備や児童の学習管理が効率化されました。

従来はプリント配布や板書に多くの時間がかかっていましたが、タブレット端末を活用すればデジタル資料を瞬時に配布でき、授業の進行がスムーズになります。

さらに、課題の提出やフィードバックもオンラインで行えるため、教師の負担が軽減され、より児童一人ひとりに向き合う時間を確保しやすくなりました。

タブレット端末と合わせて導入すべき「電子黒板」とは?

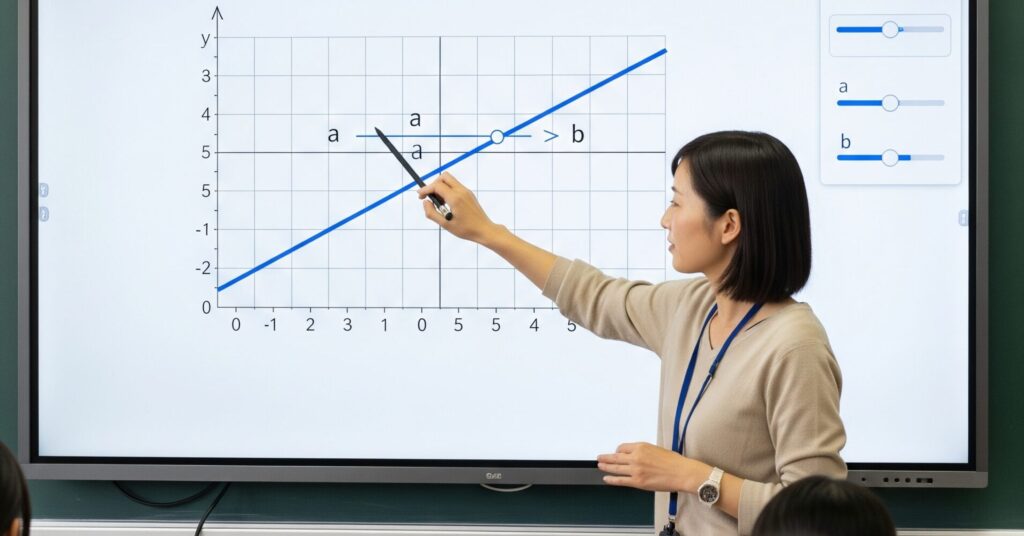

電子黒板は、タブレット端末と連携して授業をよりインタラクティブにするためのツールです。単なるデジタルディスプレイではなく、タッチ操作や書き込み機能を備え、教師や児童が直接画面に書き込めます。

例えば、授業中に児童がタブレットで作成した図や文章を電子黒板に映し出し、全員で共有しながらディスカッションを行うことが可能です。児童が主体的に参加しやすい授業環境が整い、協働学習の機会が増えます。

さらに、Webカメラや集音マイクを搭載した電子黒板を使えば、他の学校との遠隔授業やオンライン会議にも活用でき、授業の幅を広げつつ、先生の業務効率化にも貢献します。

小学校こそ電子黒板を導入すべき7つの理由

電子黒板の操作は難しそうだから、小学生には使えないかも?と考える方もいますが、実は小学校こそ電子黒板を導入すべきです!ここではその理由を7つに分けて解説していきます。

理由1:アクティブラーニングの推進

電子黒板を活用することで、児童が主体的に学ぶ「アクティブラーニング」を今まで以上に推進できます。

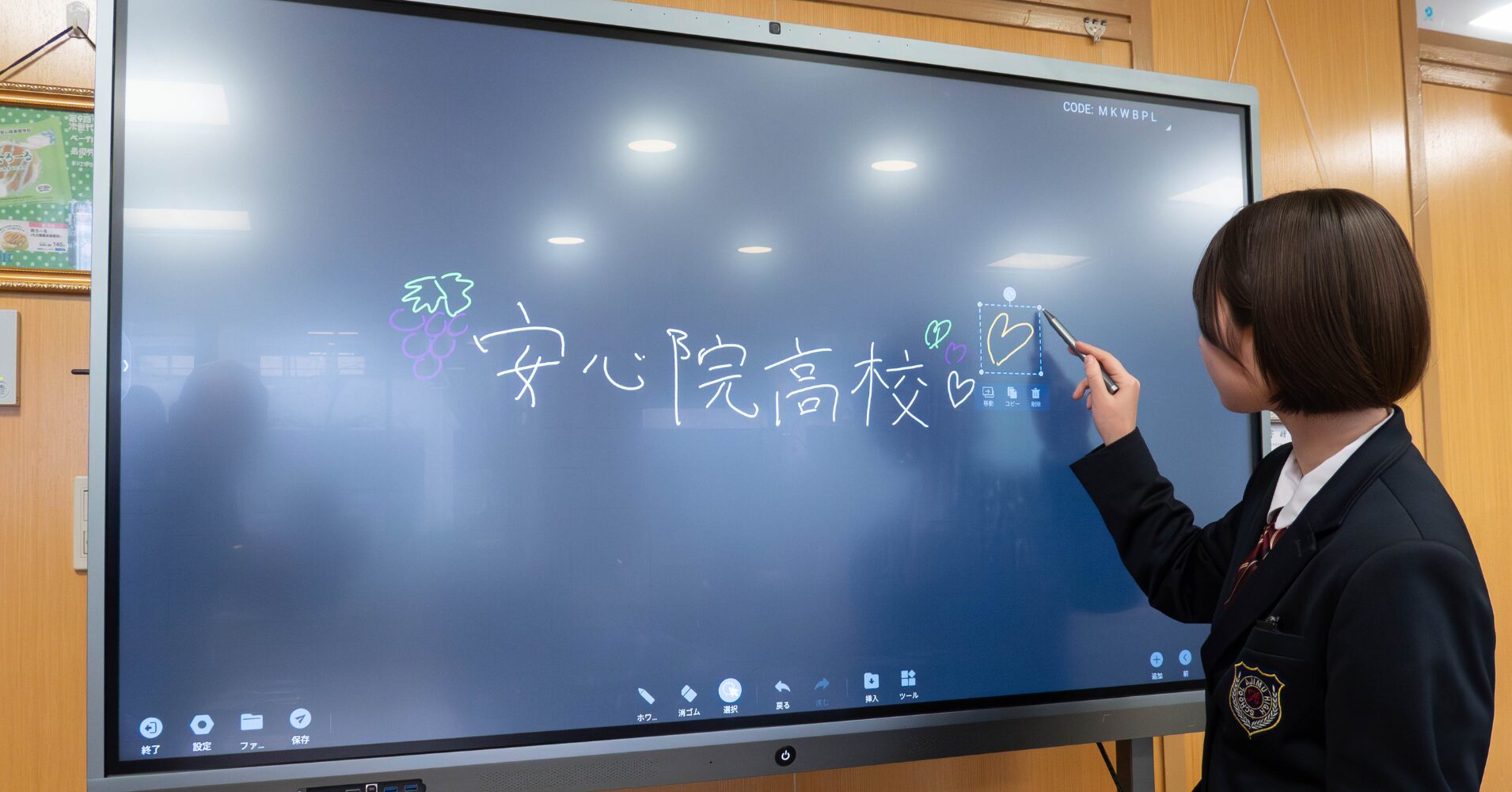

電子黒板には、複数人が同時に書き込める「マルチタッチ機能」が備わっているため、児童同士が意見を出し合いながら進めるグループワークがより活発になります。

社会科の授業では、地図を電子黒板に表示しながら、生徒が重要な地点や地形をマーキングしたり、歴史上の出来事が起こった場所をグループで議論しながら記入可能です。

児童が考えたアイデアを電子黒板に即座に書き込めるため、話し合いの流れを妨げることなく、スムーズなディスカッションが実現します。

さらに、これらの書き込みを画像として保存し、後日復習に活用できるのも電子黒板の強みです。

理由2:プログラミング教育のサポート

小学校では、2020年度からプログラミング教育が必修化されました。

プログラミングの授業では、コードの記述やアルゴリズムの理解が求められますが、個々のタブレット画面では共有しにくい場面もあります。電子黒板を活用することで、プログラムのコードを大画面に映し出し、全員で確認しながら進行可能です。

Scratchなどのビジュアルプログラミングツールを使う際には、電子黒板に児童の作成したプログラムを映し出し、その動作を全員で確認できます。

プログラムのエラーが発生した際には、電子黒板上でリアルタイムに修正を行い、試行錯誤しながら学習できるため、児童の理解が深まります。

理由3:文字以外の表現で学びの質を向上

黒板に文字を書くだけでは伝わりにくい内容も、電子黒板なら動画や画像、アニメーションを活用して直感的に説明できます。特に、理科や算数などの教科では、複雑な概念を視覚的に伝えることで、児童の理解が深まります。

理科の授業では、電子黒板を使って植物の成長過程をタイムラプス動画で見せると、「発芽」「成長」「開花」「結実」といったプロセスを児童が直感的に理解できます。実験の様子を録画し、電子黒板で再生することで、実験に参加できなかった児童も内容を把握しやすいです。

算数の授業では、立体図形を3Dで表示し、回転させながら説明することで、平面図からは理解しにくい形状を直感的に捉えられます。

理由4:協働学習の推進

電子黒板は「協働学習」の推進に大きく役立つツールです。特に、児童が自分の考えを発表しやすくなることで、グループワークの質が向上します。

国語の授業では、児童が書いた作文をタブレットから電子黒板に映し出し、クラス全員で意見を出し合いながら添削できます。道徳の授業では、電子黒板を活用して「意見交換マップ」を作成し、児童が自分の考えを記入しながら議論することで、より深い思考のトレーニングとなります。

学校を卒業して社会に出ると人との関わりは欠かせません。その能力の習得を小学校から始めるきっかけとしてもおすすめです。

理由5:ゲームやクイズを取り入れて学習意欲を向上

電子黒板には、学習アプリを活用してゲームやクイズ形式の授業を行う機能があります。児童が楽しみながら学習できるため、学習意欲の向上に直結します。

英語の授業では、単語を覚えるためのクイズを電子黒板に表示し、児童がチームに分かれて答える形式にすることで、競争心を刺激しながら学習が進められます。算数では、計算問題をゲーム感覚で解くことで、苦手意識を持っていた児童も楽しく学べるようになります。

こうしたゲーム要素を取り入れることで、児童が積極的に授業に参加するようになり、学習のモチベーションが向上します。

理由6:発言が苦手な児童でも意見を表現しやすい環境整備

教室には、人前で発言するのが苦手な児童もいます。電子黒板を活用すれば、タブレットから匿名で意見を投稿し、電子黒板に表示させることで、発言のハードルを下げられます。

討論の授業では、児童がタブレットで意見を入力し、それを電子黒板に一覧表示することで、全員の意見を平等に共有できます。普段は発言しにくい児童でも、自分の考えを伝えやすくなります。

美術や図工の授業では、児童が作成した作品を電子黒板に表示し、クラス全員で講評し合うことで、作品作りのアイデアが広がります。

理由7:欠席児童への授業内容共有

電子黒板には、授業中の板書内容や教材をデジタルデータとして保存できる機能があります。これにより、欠席した児童でも後から授業の内容を振り返れます。

例えば、授業の要点をまとめたスライドや教師の解説動画をクラウド上に保存し、欠席した児童が自宅で確認できるようにすれば、学習の遅れを最小限に抑えられます。教師が授業中に強調したポイントをそのまま保存し、復習用として活用できるのも大きなメリットです。

災害時や長期休校の際には、オンライン授業と電子黒板を組み合わせることで、学びを継続する環境を整えることが可能です。

小学校に導入する電子黒板ならヤマトサイネージへ

ヤマトサイネージは東京と大阪を拠点に、電子黒板やデジタルサイネージを設計、販売、設置、アフターサポートまでをワンストップで提供しています。

教育現場へのIoT機器の導入実績も豊富で、導入効果を最大化した電子黒板を選びたいという方には特におすすめです。

今後、電子黒板を導入したいけど「どれを選べばいいかわからない」「購入するかわからないけど相談したい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

担当者が最適な機種、導入方法をご提案させていただきます。