なぜ今社会の授業で「電子黒板」が活躍するのか?

GIGAスクール構想のもと、全国の小学校では児童1人1台のタブレット端末が整備され、授業のICT化が急速に進んでいます。

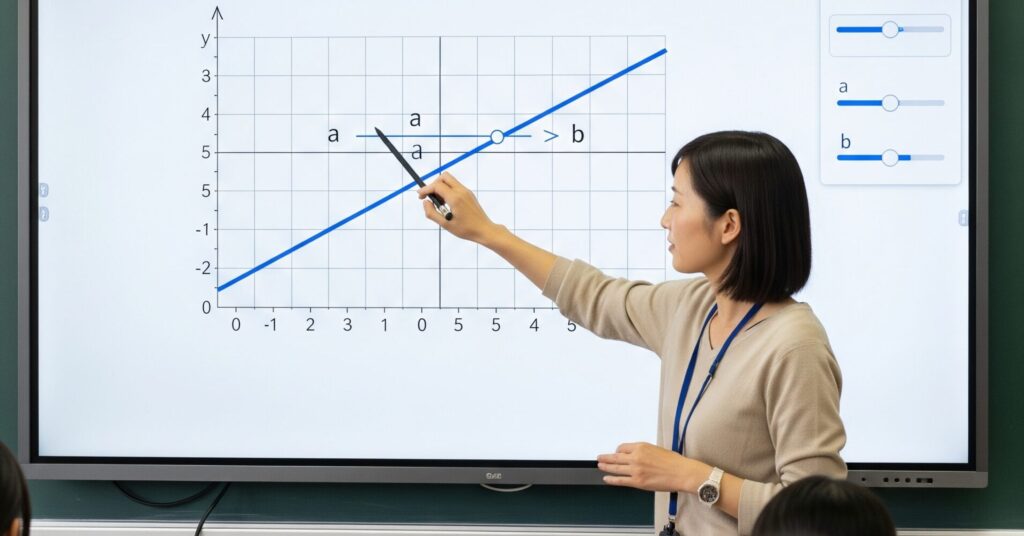

中でも「社会科」は、地図や写真、統計グラフなど「視覚的な理解」が求められる場面が多いため、電子黒板との相性が抜群です。大きな画面で資料を共有しながら、児童同士で意見を出し合い、発見を深められる授業が可能になります。

今回の記事では、小学校の社会科における電子黒板の役割と、学年ごとの活用アイディアについて詳しく解説します。

小学校の社会の授業で教える内容と課題

小学校の社会の授業では、地図や写真、資料など多くの視覚的な情報を扱いますが、これらを黒板だけで説明するのには限界があります。特に防災や歴史、産業の仕組みなど抽象的なテーマになると、児童によって理解の差が大きくなりやすく、「なんとなく分かった」で終わってしまうことも少なくありません。

抽象的なテーマを視覚的に伝えようとしても、従来の手法では、授業で使用する教材や資料の準備に時間がかかる、掲示物の張り替えが手間といった先生側の負担も少なくありません。

このように、社会科の授業には「視覚的に理解させること」「情報を共有すること」「授業準備の効率化」といった複数の課題が存在しており、それらを一挙に解決する手段として「電子黒板」の活用が注目されています。

【小学校学年別】社会の授業での電子黒板×タブレットの活用事例

【1〜2年生】生活科:「知っている世界」を広げる学び

1〜2年生の授業内容

1〜2年生では、正式な「社会科」ではなく、生活科として学校・家庭・地域といった身近な環境を通して社会性を育てます。

校外学習や地域の行事、公共施設の見学などを通じて、自分の住んでいる街や人とのつながり、昔の道具や暮らしと現代の違いなどを体感しながら学びます。

1〜2年生の活用事例

授業での体験や観察は、タブレットで写真や動画に残しておくと便利です。地域探検で見つけた公園やお店を撮影して、あとで電子黒板に映せば、「ここでこんなことがあったよ」「この看板、初めて見た!」など、教室全体で発見を共有できます。

また、昔の道具と今の道具を並べて比べたり、季節の行事の様子を動画で振り返ったりすると、目で見てわかるからこそ、実感しやすく理解が深まります。

自分の考えを話すのが苦手な児童でも、写真や映像があることで自然と会話に入れるようになるため、電子黒板を活用して温かい雰囲気を作りましょう。

【3年生】地域のしくみを「見える化」する授業へ

3年生の授業内容

3年生から本格的に「社会科」が始まり、自分たちの住む市町村のしくみについて学びます。学習テーマは、地域の成り立ちや交通網、産業、公共施設の役割などが中心です。

児童は身近な場所やサービスが、どのように生活を支えているのかを考えながら、社会の基本構造に触れていきます。

3年生の活用事例

地域について学ぶときは、大きな地図を電子黒板に映して、みんなで「この公園知ってる!」「ここ通学路だよね」と話しながら、施設や道路、地名を一つずつ確認していきます。そうすることで、クラス全体で空間のイメージを共有でき、自然と会話も弾みます。

校外学習や休日に撮ってきた地域の写真を発表のときに電子黒板に映せば、「うちの近くにはこんな場所があるよ」「ここ、初めて見た!」と、お互いの地域への見方を比べるきっかけにもなります。自分の知っている場所がみんなの前で紹介される体験は、子どもたちの“地元への愛着”を育てる、貴重な学びにもつながります。

撮った写真にメモやコメントを加えてタブレットに保存しておけば、「どうしてこの写真を選んだのか」「どんなことを伝えたいのか」が自分の中でも整理しやすくなります。発表前の準備もスムーズになりますし、ふり返りのときにはそのときの気づきがしっかり残っていて便利です。

【4年生】防災や公共のしくみをクラス全体で共有

4年生の授業内容

4年生の社会科では、47都道府県の位置や特色、産業などを学ぶとともに、私たちの生活を支える「公共のしくみ」や「防災」についても学びます。

地震や台風などの災害から身を守るために、どのような備えがあるのか、地域の消防署や市役所などの機関がどのように連携しているのかを理解することが大切です。

4年生の活用事例

児童一人ひとりが調べた都道府県の特色をスライドにまとめ、電子黒板を使ってクラス全体に発表する「ご当地プレゼン大会」を実施します。その土地の名産や観光名所、気候の特徴などを紹介し合うことで、知らなかった地域にも自然と興味が湧いてきます。

また、防災学習では、防災訓練の様子をタブレットで動画撮影しておき、電子黒板で再生しながら「どこがうまくいったか」「次に気をつけたいこと」などを話し合いましょう。実際の行動を振り返ることで、「災害への備え」が自分ごととしてリアルに感じられるようになります。

【5年生】日本の地理・産業を「つなげて考える」

5年生の授業内容

5年生では、日本の農業、水産業、工業といった一次〜三次産業のしくみや特徴を学びます。それぞれの産業が自然環境や資源とどう関係しているのか、地図や資料を通して理解を深めていきます。

環境問題や再生可能エネルギーといった現代的なテーマにも触れ、持続可能な社会について考えるきっかけもつくられます。

5年生の活用事例

農産物の「生産地」と「消費地」を地図上で線で結びながら、電子黒板で全体に示す活動では、「どこで作られ、どこで食べられているのか?」を一目で把握できます。「こんなに遠くから運ばれてきてるんだ!」という気づきから、流通や輸送の重要性にも目が向きます。

各地域の気候や地形によって、どんな産業が発達しているかをタブレットで調べ、表やグラフにまとめて発表する活動も効果的です。作成したデータは電子黒板に映し出し、クラス全体で比較・検討します。

「九州は温暖だから野菜が育ちやすいんだね」「東北はお米の生産が盛んなんだ」など、気づきの声が自然と飛び交い、学びが“点”ではなく“線”でつながっていく感覚が育ちます。

地理や産業の知識を「ただ覚える」のではなく、「関係づけて理解する」ことで、社会のしくみを主体的に考える力が育まれます。

【6年生】歴史や政治を「動きとつながり」で学ぶ

6年生の授業内容

6年生になると、日本の歴史を縄文時代から現代まで時代ごとに系統立てて学び、政治の仕組みや国際社会における日本の役割にも目を向けていきます。

単なる暗記ではなく、「なぜその出来事が起きたのか?」「時代がどうつながっているのか?」を考える力が求められる学年です。

6年生の活用事例

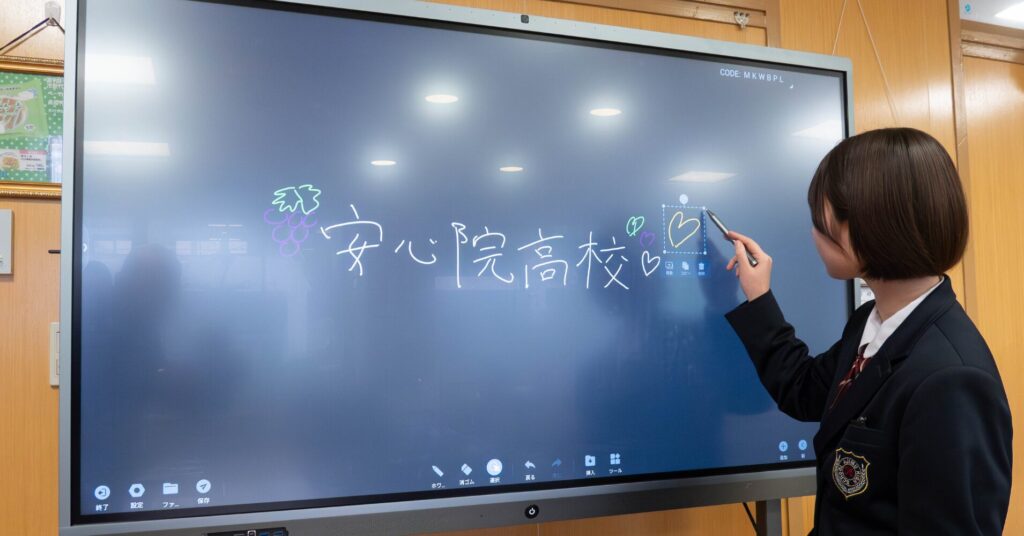

歴史学習では「タイムライン形式」での電子黒板活用が効果的です。縄文〜明治〜戦後と、時代ごとの出来事をスライドで並べ、重要人物の写真や出来事の映像を表示。児童たちは自分で調べた情報をタブレットにまとめ、電子黒板を使って順番に発表していきます。

「織田信長と豊臣秀吉の違いは?」「江戸時代って、なぜ平和が続いたの?」といった疑問が自然と生まれ、授業が“流れ”の中で進んでいくようになります。

また、政治の学習では「模擬投票」を実施。各児童が考えた公約を発表し合い、投票はタブレットで入力。電子黒板にリアルタイムで開票結果をグラフ化して表示し、その場でディスカッションへ。

「どうしてこの候補が選ばれたのか」「もっと票を集めるにはどうすればよかったのか」と、実社会に近い疑似体験を通じて、政治や選挙の仕組みがぐっと身近なものになります。

歴史や政治は、子どもたちにとって抽象的で難しく感じやすい分野ですが、電子黒板とタブレットを活用すれば、「動き」と「つながり」をもった学びに変えられます。知識を“点”ではなく“線”や“面”で理解する力を、この学年で大きく育てていきましょう。

小学校に導入すべき電子黒板の特徴

小学校でのICT教育を円滑に進めるためには、「使いやすさ」と「わかりやすさ」が何より重要です。導入時にチェックすべきポイントを以下にまとめました。

- 操作が直感的でシンプル

電源を入れればすぐに使える、わかりやすいUI設計。ICTが得意でない先生でも、迷わず授業に活用できます。

- スピーディな起動・復帰

授業の開始時や途中でもサッと立ち上がる速さが魅力。プロジェクターのように準備に時間がかかる心配がありません。

- クラウド連携が可能

職員室で作った教材をクラウドに保存すれば、教室の電子黒板で即座に呼び出し可能。USBなどの物理的な持ち運びが不要になります。

- タブレットや他機器との連携がスムーズ

児童のタブレット画面を電子黒板に映すことも簡単。発表や意見共有がリアルタイムででき、学び合いを促進します。

- 書き込みや注釈もできる多機能性

映した資料や画像に直接書き込みができるため、その場で強調・説明が可能。保存して振り返りにも活用できます。

シンプルで使いやすい電子黒板なら「ヤマトサイネージ」へ

小学校の社会科では、地域の様子や歴史、政治といった幅広い内容を扱います。だからこそ、視覚的にわかりやすく、子どもたちの「気づき」や「興味」を引き出す工夫が欠かせません。電子黒板は、その理想的なツールのひとつ。ICTとの連携で、学びの場はもっと豊かに、もっと主体的になります。

シンプルで使いやすい電子黒板を導入したいとお考えなら、ヤマトサイネージの電子黒板がおすすめです。ヤマトサイネージでは、東京・大阪を拠点に全国対応をしています。

「電子黒板の導入を検討しているけど活用方法がわからない」「どのサイズを選ぶべきか迷う」と、電子黒板の導入に不安を抱えている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。教育現場にぴったりのICT環境づくりを、ヤマトサイネージがサポートします。