図画工作の授業が秘める可能性と電子黒板の役割

図画工作の授業は、子どもたちが自身の内側にある「表現したい」という気持ちを解き放ち、創造性を育むかけがえのない時間です。粘土をこねたり、絵の具を混ぜたり、木材を組み合わせたり…手を動かし、五感を使い、試行錯誤する中で、子どもたちは独自のアイデアを形にする喜びを学びます。

しかし、先生方は日々、こうした創造的な活動をサポートしながらも、イメージをどう共有するか、多様な技法をどう効率的に教えるか、そして何よりも作品をどう深く鑑賞させるかといった課題に直面しているのではないでしょうか?

そこで今回の記事では、小学校図画工作の現状と課題を深く掘り下げながら、電子黒板を活用することで、どのように授業が進化し、子どもたちの学びが豊かになるのかを具体的にご紹介していきます。

これまでの小学校図画工作が抱えていた主な課題

電子黒板の可能性を語る上で、これまでの小学校図画工作が直面してきた具体的な課題を明確にすることが重要です。

課題1:イメージ共有の難しさ

図画工作の授業において、先生が言葉だけで「しっとりとした質感を出して」「勢いのある線を描いて」と伝えても、子どもたちが具体的なイメージを持つことは難しいものです。完成作品のサンプルを見せても、その「質感」や「立体感」は平面の写真では伝わりにくく、どうやってその作品ができたのか、その「制作過程」を言葉だけで説明するのは至難の業でした。

課題2:材料・用具・技法の導入と安全確保

図画工作では、絵の具、粘土、紙、木材、様々な工具(ハサミ、カッター、彫刻刀など)を扱います。特にカッターや彫刻刀などの刃物を使う際には、その正しい使い方や危険箇所を、子どもたち一人ひとりに確実に伝える必要があります。しかし、一度に全員に口頭で説明したり、一方向的に模範を見せるだけでは、どうしても理解が不十分になりがちでした。

課題3:個別指導と評価の難しさ

図画工作は、子どもたちそれぞれの発想や表現が尊重される教科です。そのため、一律の指導ではなく、児童一人ひとりのアイデアや制作の進度に応じたきめ細やかな個別指導が求められます。しかし、たくさんの児童が同時に様々な作品を制作している中で、先生が全員に目を配り、適切なアドバイスを与えることは非常に困難でした。

電子黒板が図画工作の授業を変える3つの理由

小学校の図画工作の授業が抱える課題に対して、電子黒板が役立つ理由は主に3つあります。

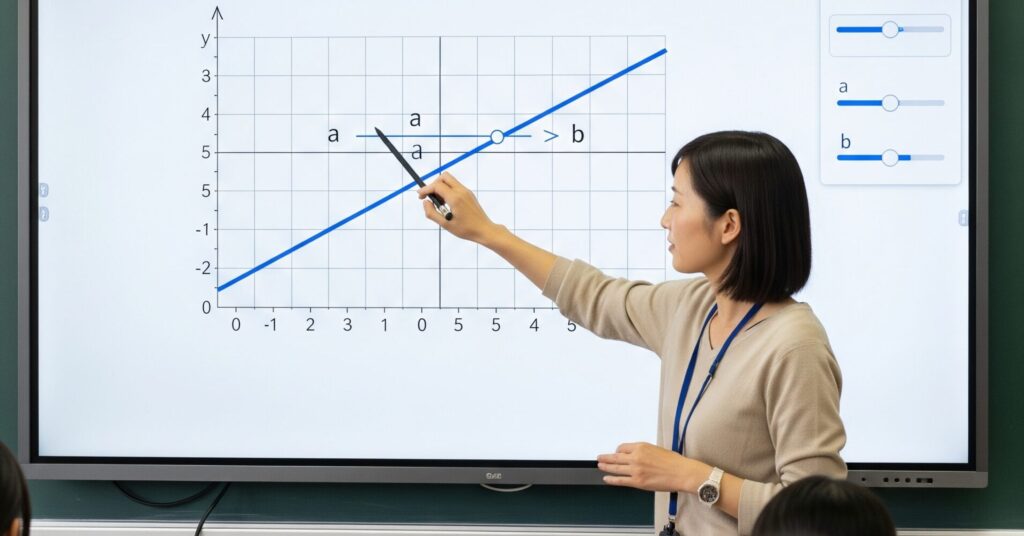

理由1:イメージを「見える化」し、創造性を最大限に引き出します

電子黒板は、大画面で高精細な映像を提示することで、子どもたちの頭の中にある漠然としたイメージを具体化し、新たな発想を刺激します。

例えば、絵の具の混色方法や、粘土のひび割れを防ぐこね方など、言葉では伝わりにくい「手元の動き」や「質感」を、動画でクローズアップして見せることができます。制作前のアイデアスケッチや構想を電子黒板に投影し、線や色を加えて「その場でアイデアを発展させる」ことも可能です。

理由2:技法習得と安全確保を個別最適化し、安心して制作に取り組めます

図画工作では、カッターや彫刻刀などの用具を安全に正しく使うことが非常に重要です。電子黒板を活用すれば、用具の正しい持ち方、刃の出し方、危険な箇所のクローズアップ動画を繰り返し提示できます。

危険な動きの例をアニメーションで示し、「これは危ないよ」と明確に注意喚起することで、事故のリスクを未然に防ぐことができます。

理由3:作品の共有・鑑賞の場を豊かにし、学びを深めます

図画工作の学びは、作品を完成させるだけでなく、他者の作品を鑑賞し、自分の作品について語ることでより一層深まります。

完成した作品をタブレットで撮影し、電子黒板にデジタル展示として一斉に表示することで、体育館や廊下に作品を並べる手間なく、クラス全員で同時に作品を鑑賞できます。

小学校低学年(1・2年生)向け電子黒板活用術|感じたままに!わくわく表現

ここからは、具体的な学年の発達段階と学習内容に合わせた、電子黒板やタブレットの活用アイデアをご紹介します。

まず低学年では、五感を使い、様々な材料に触れることで、自由な表現の喜びを体験することが重要です。電子黒板とタブレットは、子どもたちの素直な感性を引き出し、表現へのハードルを下げるのに役立ちます。

低学年授業例1:色と形の「発見」ゲーム

電子黒板の活用

「今日のテーマは『色と形』だよ!」と、電子黒板に大自然の鮮やかな風景、抽象画、様々な動物の体の模様など、多種多様な色や形の写真・動画を提示します。

動画はスローモーションで流したり、特定の色の部分をズームアップしたりして、児童に「この色からどんな気持ちになる?」「この形は何に見える?」と問いかけ、そこから何を感じるか、想像を広げる活動を行います。

学習効果

視覚的な刺激は、児童の感性を豊かにし、表現への興味を引き出します。身近なものを題材にすることで、アートが特別なものではなく、日常の中に存在することに気づかせます。タブレットを使った撮影は、児童の探求心と観察力を育み、主体的な導入へと繋がります。

低学年授業例2:粘土の変身!動く図鑑

電子黒板の活用

粘土遊びの前に、粘土の基本的な扱い方(両手でしっかりこねる、細く伸ばす、つなぎ合わせる方法など)を、先生が手元をクローズアップして撮影した動画で電子黒板に提示します。特に「ひび割れを防ぐこね方」や「しっかりくっつけるコツ」など、つまづきやすい点をスローモーションで何度も見せられます。

様々な動物や身近な物の粘土作品(完成形だけでなく、制作途中の写真も)を映し出し、児童の創造性を刺激します。

学習効果

技法の動画提示は、言葉だけでは難しい手の動きを視覚的に伝え、児童が迷わず制作に取り組めるようサポートします。自分の作品が「動く」という体験は、表現の幅を広げると同時に、ICTを使った新しい表現方法の楽しさを教えます。完成した作品だけでなく、制作過程や作品の持つ「動き」にも目を向ける機会を提供します。

低学年授業例3:友達の作品「ここが好き!」探し

電子黒板の活用

児童が完成させた絵や工作をタブレットで撮影し、電子黒板に一斉に高画質で表示します。従来の教室では難しかった、全ての作品を一度に、しかも細部まで見られる環境が実現します。

電子黒板上で、先生が特定の作品を拡大したり、部分をクローズアップしたりしながら、鑑賞の視点(例:「この色はどうやって作ったのかな?」「この形は何に見える?」)を提示します。

学習効果

作品のデジタル展示は、場所の制約なく鑑賞の機会を増やし、他の児童の表現から学ぶ機会を作ります。タブレットでの書き込みは、児童が積極的に鑑賞に参加するきっかけを作り、匿名での感想共有は、発表に抵抗のある児童も安心して意見を表明できる場となります。これにより、鑑賞の視点が豊かになり、互いの作品を尊重し合う態度が育まれます。

小学校中学年(3・4年生)向け電子黒板活用術|発想と工夫!ひらめきを形に

中学年では、基本的な技法を習得し、自分なりの発想や工夫を凝らして表現する力を高めます。電子黒板とタブレットは、アイデアを広げ、試行錯誤の過程をサポートするのに役立ちます。

中学年授業例1:名画・名作から学ぶ「表現のヒント」

電子黒板の活用

授業のテーマ(例:「光と影」「未来の乗り物」)に合わせて、国内外の有名な絵画、彫刻、建築物、あるいは自然の神秘的な現象などを高精細な画像や動画で電子黒板に拡大表示します。モネの筆遣いをズームアップしたり、ガウディの建築物の特徴的な構造を3Dモデルで回転させたりすることで、表現の多様性や深さを視覚的に伝えます。

「この絵からどんな音が聞こえる?」「この建物は何の形に見える?」といった問いかけで、児童の発想を自由に引き出します。

学習効果

優れた作品に触れることで、児童の表現に対する視野が広がり、新たなアイデアが生まれるきっかけとなります。視覚的な情報は、言葉だけでは伝わりにくい「表現の奥深さ」を直感的に理解させ、創作意欲を刺激します。

中学年授業例2:空想の生き物図鑑

電子黒板の活用

空想の生き物を作る課題の場合、先生は電子黒板に、紙粘土、段ボール、布、毛糸など、制作に使う様々な材料の特性(軽さ、硬さ、柔らかさ、色、加工のしやすさ)を活かした造形方法を動画で提示します。

例えば、「段ボールを曲げるコツ」「布を立体的に縫い合わせる方法」などをクローズアップして見せます。また、世界中の珍しい生き物の生態動画や、想像力を掻き立てるイラストを映し出し、インスピレーションを与えます。

学習効果

材料の特性を活かした技法の動画提示は、児童がより複雑な造形に挑戦する際の大きな助けとなります。デジタルスケッチや制作過程の記録は、試行錯誤のプロセスを可視化し、思考力を深めます。自ら情報を検索し、創作に活かすことで、主体的な探求能力を育みます。

中学年授業例3:工夫を見つける!制作ストーリー発表会

電子黒板の活用

児童がタブレットで制作過程で撮影した写真や動画、アイデアスケッチをスライドにまとめ、電子黒板に大きく映し出しながら、工夫した点や苦労した点を発表します。複数のスライドを並べて表示したり、特定の部分をズームしたりすることで、作品の細部や制作過程の変化を分かりやすく共有できます。

発表後、電子黒板のホワイトボード機能を使って、他の児童から出た質問や感想を書き込み、みんなで話し合う場を設けます。

学習効果

制作過程を共有することで、完成作品の背景にある努力や工夫を理解し、鑑賞の深みが増します。発表を通して、言語化する力や伝える力が養われます。匿名での質問や感想は、より活発な意見交換を促し、多様な視点から作品を捉える力を育みます。

小学校高学年(5・6年生)向け電子黒板活用術|構想力と探求!深まる表現

高学年では、テーマを深く掘り下げ、構想力を高め、より自己の思いを追求した表現を目指します。電子黒板とタブレットは、多角的な視点からの探求と、複雑な制作過程をサポートします。

高学年授業例1:テーマ探求「世界の建築物から学ぶ構造と美」

電子黒板の活用

例えば「未来のまち」をテーマにする場合、電子黒板で世界の多様な建築物(古民家、高層ビル、環境配慮型建築、ユニークなデザインの建築物など)や、各国の伝統工芸品(焼き物、織物、木工品など)の構造、素材、デザインについて、高精細な動画や画像を提示します。

建物の内部構造を3Dモデルで表示したり、特定の工芸品の制作工程をスローモーションで流したりすることで、「なぜこのような形になったのか」「どんな工夫があるのか」といった思考を促します。

学習効果

豊富な視覚情報と探求活動は、テーマへの理解を深め、構想力を高めます。多様な文化や技術に触れることで、児童の視野が広がり、自身の作品に新しい視点を取り入れるきっかけとなります。

高学年授業例2:未来都市デザインプロジェクト」

電子黒板の活用

複雑な工具(カッター、彫刻刀、グルーガンなど)の安全な使い方を、手元をクローズアップした動画で詳細に提示します。特に危険な箇所や注意すべきポイントは、赤色で強調表示し、繰り返し見せます。また、木材と金属、プラスチックなど、異なる材料を組み合わせる際の接着方法や加工方法のデモンストレーション動画を流し、効率的で安全な制作方法を示します。

制作中の児童の作品をタブレットで撮影し、電子黒板に映して、先生が構造上の問題点や改善点を直接書き込みながら指導することも可能です。

学習効果

用具の安全な使い方を動画で確認することで、怪我のリスクを減らし、安心して作業に取り組めます。デジタルスケッチは、制作前の構想を練るプロセスを深め、試行錯誤を容易にします。問題に直面した際に、デジタルツールを活用して解決策を探ることで、自律的な問題解決能力とICT活用能力を養います。

高学年授業例3:作品に込めたメッセージ発表会&デジタルギャラリー開設

電子黒板の活用

完成した作品を児童がタブレットで多角的に撮影し、作品に込めた意図、テーマ、工夫した点、苦労した点、そしてメッセージを解説する短い動画を作成します。この動画を電子黒板で再生し、クラス全体での発表会を実施します。

発表時には、先生が電子黒板に表示された動画にコメントを書き加えたり、他の児童からの質問をリアルタイムで表示したりして、活発な議論を促します。

学習効果

作品に込めたメッセージを言語化し、動画で表現するプロセスは、表現力、構成力、プレゼンテーション能力を総合的に高めます。デジタルギャラリーでの公開は、作品を多くの人に見てもらう喜びを与え、制作へのモチベーションを高めます。ICTを活用した記録と共有は、学びの足跡を可視化し、次の創作活動への意欲へと繋がります。

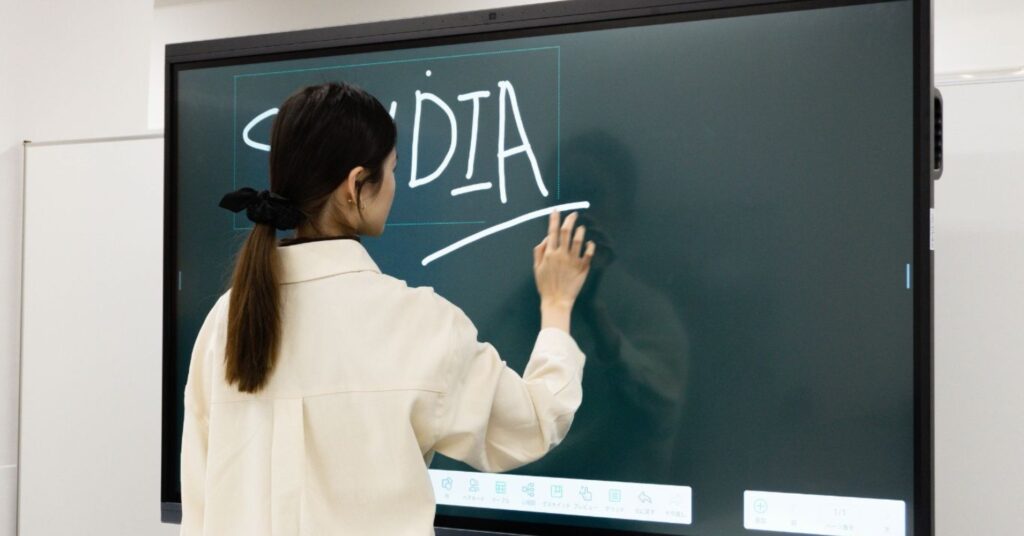

小学校の図画工作授業に導入する電子黒板なら「ヤマトサイネージ」へ

小学校の図画工作授業に電子黒板を活用することで、「発想の広がり」と「表現の深まり」という新たな可能性を広げられます。それは単に便利なツールとしてだけでなく、子どもたちが内に秘めた創造性を最大限に引き出し、自ら表現する喜びを味わうための強力なパートナーとなるでしょう。

ヤマトサイネージの電子黒板は、図画工作の現場のニーズを深く理解し、「作品の細部まで映し出す高精細な大画面」「絵を描くように直感的に使えるペン入力」「絵の具や粘土が飛び散っても安心な高い耐久性」といった、図画工作の授業で本当に役立つ機能を追求しています。

ヤマトサイネージでは、導入前の綿密な打ち合わせから、設置、先生方が不安なく使い始められるよう、手厚い操作説明やアフターサポートまで一貫してご提供しています。

「図画工作の授業で電子黒板をどう活用すればいいか」「どんな機種を選べばいいか分からない」といったお悩みも、ぜひお気軽にご相談ください。ヤマトサイネージが、貴校の創造性豊かな図画工作教育の新たな挑戦を全力でサポートいたします。