中学校地理教育の重要性と電子黒板がもたらす新たな可能性

中学校の地理の授業は、単なる暗記科目ではなく、生徒の「空間的思考力」や「多角的な視点」を育む重要な教科です。しかし、「広大な地形を実感しにくい」「世界の変化をリアルに伝えにくい」といった課題に、多くの先生が悩んでいます。

こうした課題に対し、電子黒板は強力な解決策となります。地球上の情報を「見える化」し、学習内容と現実世界を「接続」させ、生徒の思考と対話を「活性化」させることで、地理の授業を「生きた地球」を体験する魅力的な時間へと変革します。

今回の記事では、電子黒板を活用した具体的なアイデアをご紹介します。

中学校の地理授業で学ぶ内容

中学1年生

主に「世界の諸地域」について学びます。アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニアといった各地域の自然、気候、人々の暮らし、産業、文化といった基本的な地理情報を習得します。

中学2年生

主に「日本の諸地域」に焦点を当てます。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州といった各地方の自然環境、産業構造、文化などを詳細に学びます。

中学3年生

地理、歴史、公民を統合した学習となり、地理分野では「日本と世界の連携」「地球規模の課題」といった、より高度なテーマを扱います。

これまで中学校の地理授業が抱えていた主な課題

電子黒板の導入がなぜ地理の授業に有効なのかを理解するため、これまでの授業が直面してきた具体的な課題を見ていきましょう。

課題1:抽象的な地理情報の理解とイメージ共有の難しさ

地理の授業では、「地形」「気候」「産業」など、目に見えない、あるいは非常に広大なスケールの概念を扱います。

教科書の平面的な地図や静止画、口頭説明だけでは、生徒が「アンデス山脈の険しさ」や「熱帯雨林の密林感」、「大都市の広がり」といった具体的なイメージを掴むのが非常に難しいという課題がありました。

特に「雨温図」といったグラフの読み取りは難解に感じられ、視覚的な補助がなければ理解が進みにくい傾向にありました。

課題2:学習内容と現実世界との乖離

地理は「今、そこにある世界」を学ぶ科目であるにも関わらず、従来の教科書や資料集の多くは、発行時点での情報が中心となりがちです。

都市の発展、産業構造の変化、環境問題の深刻化など、刻々と変化する世界の様子を、静的な教材だけでリアルに伝えることは困難でした。

これにより、生徒は学習内容が「遠い世界の出来事」や「過去のデータ」として感じてしまい、学習意欲が低下してしまうことが少なくありませんでした。

課題3:授業の双方向性の欠如

広大な地図を指し示しながら、複雑な地名や特徴を板書する作業は、先生にとって多くの時間を要します。

その結果、先生の一方的な解説が多くなり、生徒が自分の意見を発表したり、疑問を投げかけたりする機会が失われがちでした。情報はただ「覚える」ことに終始し、生徒が積極的に授業に参加する「アクティブラーニング」の実現が難しいという課題がありました。

電子黒板が中学校の地理授業を変える3つの理由

これらの課題に対し、電子黒板は地理の授業にどのような変革をもたらすのでしょうか。先生方の「こんな授業ができたら…」という願いを、電子黒板が現実のものにします。

理由1:地理情報の「見える化」で、理解と興味を飛躍的に向上

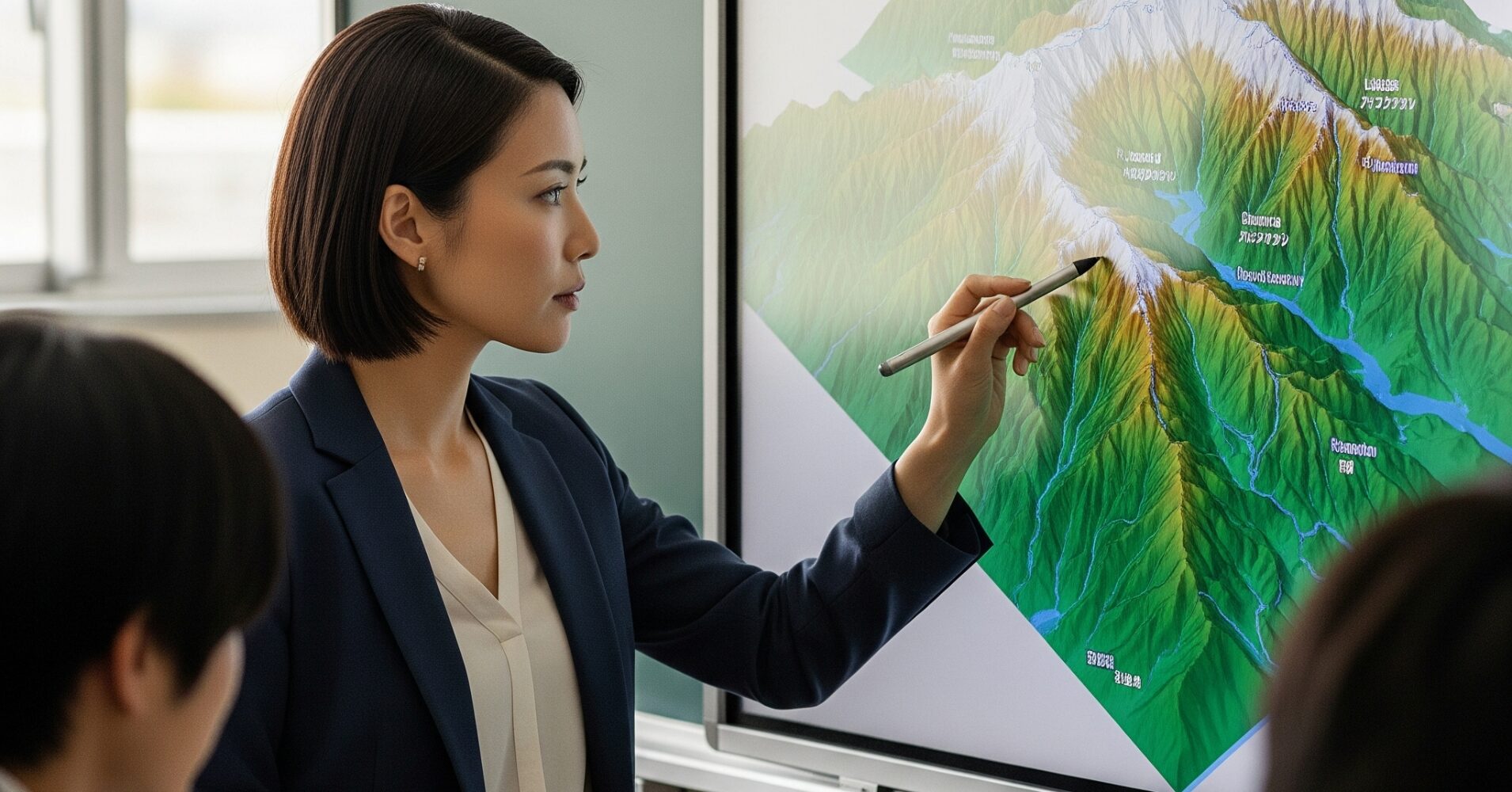

「地球を掌の上で転がすように、自由に動かせたら…」そんな夢が電子黒板で実現します。電子黒板は、Google EarthやGoogle Mapsなどの地図サービスを大画面で活用し、生徒を地球を自由に旅する体験へと誘います。

富士山の頂上から世界を見下ろしたり、アマゾン川流域の密林をズームアップして探検したりと、圧倒的な臨場感で地理空間を体感させることができます。

さらに、複雑な雨温図をアニメーションで動的に表示することで、データの意味を直感的に理解させられます。

理由2:学習と現実世界を「接続」し、主体的な探究活動を促す

「教科書の世界」と「現実の世界」のギャップを埋めることこそ、地理教育の醍醐味です。電子黒板は、リアルタイムな気象情報やニュース動画、ライブカメラ映像などを授業にダイレクトに取り込むことができます。

生徒はまるでその場にいるかのように地理事象を疑似体験でき、知的好奇心を最大限に引き出し、主体的な探究活動へと繋がります。

理由3:思考と対話を「活性化」し、深い学びを実現

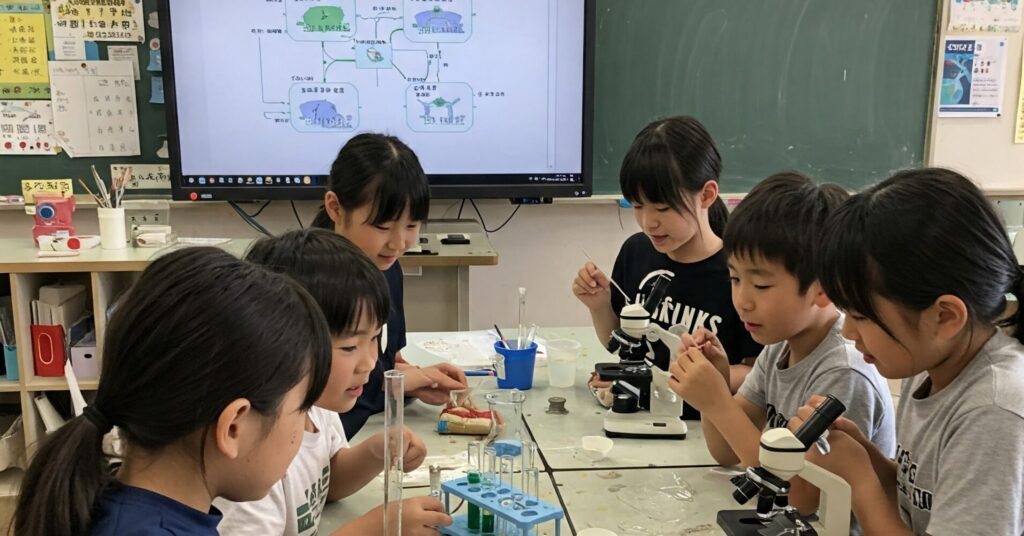

電子黒板は、先生の一方的な講義型授業から、生徒が中心となるアクティブラーニング型授業への転換を強力に後押しします。

授業中に生徒から出た意見やアイデアを、先生が電子黒板に直接書き込んで整理したり、マーカーでハイライトしたりすることで、議論のポイントを明確にできます。

グループワークで話し合った成果を瞬時に電子黒板に共有し、発表・相互評価を行うことで、生徒同士が互いの思考を刺激し合い、多様な視点から物事を捉える力を養えます。

【単元別】電子黒板活用!中学校地理授業の具体的なアイデア

ここからは、中学校地理の各単元において、電子黒板がどのように具体的な授業を豊かにするのか、実践的なアイデアを具体的にご紹介します。先生方もきっと「これは使える!」と感じるはずです。

世界の自然環境:地形と気候のダイナミックな可視化

活用方法

電子黒板にGoogle Earthを立ち上げ、まず地球全体を映し出します。そこから、先生がタッチ操作でアンデス山脈にズームイン! 生徒たちは、画面いっぱいに広がる険しい山々の3Dモデルに息をのむでしょう。

そのまま山脈をなぞるように動かし、高地の集落や、麓の平野の様子も確認できます。「この険しい山脈が、なぜここにできたんだろう?」といった問いかけから、地形形成の仕組みへと自然に繋げられます。

気候の学習では、世界の気候帯の分布を、アニメーションで気温や降水量の変化と連動して表示します。

学習効果

地形や気候といった広大なスケールの概念を、3Dやアニメーションで「体感」できるため、生徒の理解度と興味が飛躍的に向上します。

世界の生活と文化:リアルタイムで「世界旅行」

活用方法

「今日の授業は、ちょっとニューヨークへ行ってみようか!」先生が電子黒板にニューヨークのタイムズスクエアのライブカメラ映像を映し出します。世界中から集まる人々の賑わいが教室に響き渡ります。「今、向こうは何時だろう?」といった問いかけから、時差や文化の違いについて自然な会話が生まれます。

世界の食文化の学習では、高精細な動画で各国の料理の調理風景や、市場の様子を紹介し、その地域の気候や歴史が食文化にどう影響したかを考察させます。

学習効果

ライブ映像や動画を通して、「生きた世界」をリアルタイムで体験できるため、生徒は異文化への興味と理解を深めます。

日本の様々な地域:地域の特色を多角的に分析

活用方法

日本の各地方の学習では、電子黒板を活用し、例えばある地域の地形図、植生図、産業図など、複数のテーマ別地図を電子黒板上で重ね合わせます。 スライダーを動かすことで各地図の透過度を調整し、異なる要素がどのように関連し合っているかを多角的に分析させます。

さらに、Google Mapsのストリートビュー機能を使って、電子黒板上で実際にその地域の街並みをバーチャル散策してみましょう。「この地域にはどんな建物が多い?」といった質問を投げかけながら、教科書では伝えきれない地域のリアルな姿を観察させます。

学習効果

複数の情報を統合して分析する「空間的思考力」が養われます。ストリートビューでのバーチャル体験は、地域への親近感を高め、日本の多様性を実感する機会となります。

日本の産業と資源:産業構造と経済活動の可視化

活用方法

日本の産業を学ぶ際には、電子黒板の日本地図上に、主要な農産物や水産物の生産地をグラフやアイコンで動的に表示します。

例えば、米の生産量が多い地域を色分けしたり、漁港ごとの水揚げ量を棒グラフで示したりすることで、日本の第一次産業の分布と特徴を視覚的に理解させます。主要企業の工場や物流拠点の様子を動画で紹介し、日本の産業がどのように成り立っているか、地域経済との繋がりなどを具体的に理解させます。

学習効果

日本の複雑な産業構造や経済活動を、データと映像を組み合わせて視覚的に理解できます。産業間の繋がりや、地域経済における役割を多角的に考察する力が育まれます。

地球規模の課題:データで未来を予測する

活用方法

地球温暖化や環境問題の学習では、電子黒板に過去100年間の世界の平均気温の変化をアニメーションで表示します。データがグラフとして動的に上昇していく様子を見せることで、生徒は地球温暖化の深刻さを直感的に捉えられます。

さらに、海面上昇の将来予測グラフなども表示し、このままでは何が起こるのかをデータに基づいて考えさせます。貧困や格差の問題では、世界各国の所得格差を示すインフォグラフィックや統計データを電子黒板に表示し、議論を促します。

学習効果

地球規模の課題を、具体的なデータと視覚情報に基づいて深く理解できます。未来を予測する力を養い、持続可能な社会の実現に向けて自分たちに何ができるかを主体的に考える力を育みます。

中学校の地理授業に導入する電子黒板なら「ヤマトサイネージ」へ

教室に電子黒板が1台あるだけで、授業の可能性は大きく広がります。朝起動しておけば、どの授業でもすぐにインターネット検索や手元の資料を映し出すことが可能です。

ヤマトサイネージの電子黒板の最大の特徴は、「シンプルな操作性」です。ICT機器に不慣れな先生も、スマホに慣れた生徒も、誰もが直感的に使える設計になっています。

複雑な操作に煩わされることなく、スムーズに授業を進められ、教育現場全体のデジタル化を後押しします。

中学校への電子黒板の導入なら、ぜひ「ヤマトサイネージ」へお任せください。