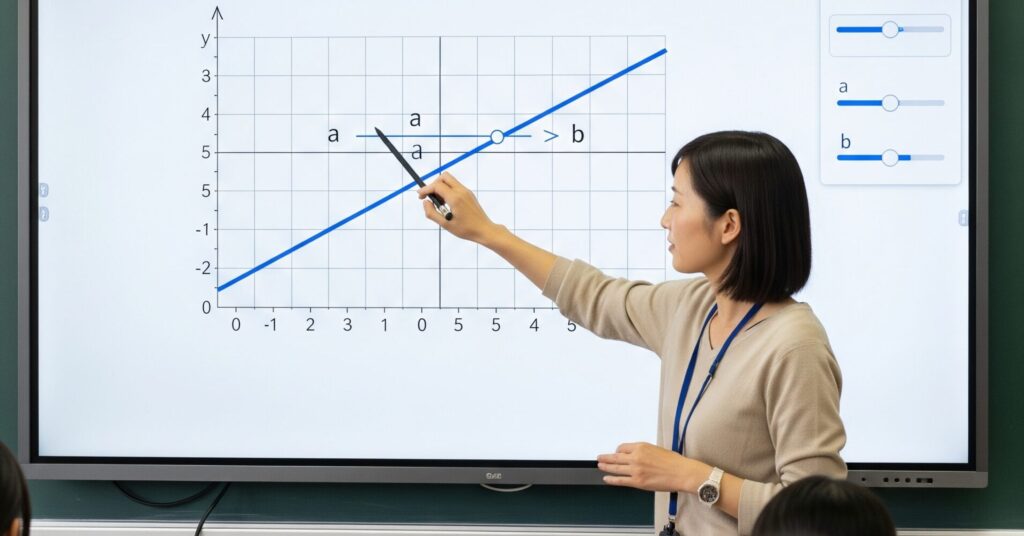

スケッチが苦手な児童も「理科の観察」に自信が持てる時代へ

「理科授業の観察は好きだけど、スケッチが苦手……」そんな児童の悩みを、ICTで解決できる時代が来ました。

小学校の理科授業では、植物や昆虫、天気、電気といった幅広いテーマを扱いますが、実際には「絵が苦手で観察結果を表現できない」「みんなにうまく共有できない」といった壁も存在します。

今回の記事では、タブレットと電子黒板を組み合わせることで、小学生が理科の学びにもっと自信を持ち、主体的に授業に参加できるようになる具体的な方法をご紹介します。

なぜ今、電子黒板が「理科の授業」に必要なのか?

GIGAスクール構想の推進により、全国の小学校では児童1人に1台のタブレット端末が整備されました。

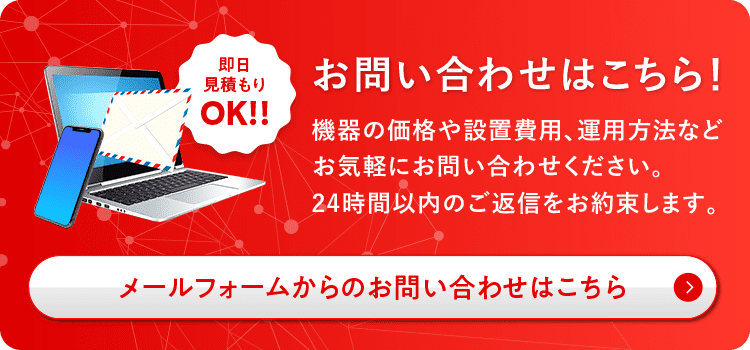

これによって「自分で調べる」「記録する」「まとめる」といった個別学習の環境が整いましたが、実はこの次に重要なのが、「全体に伝える・見せる」というフェーズです。

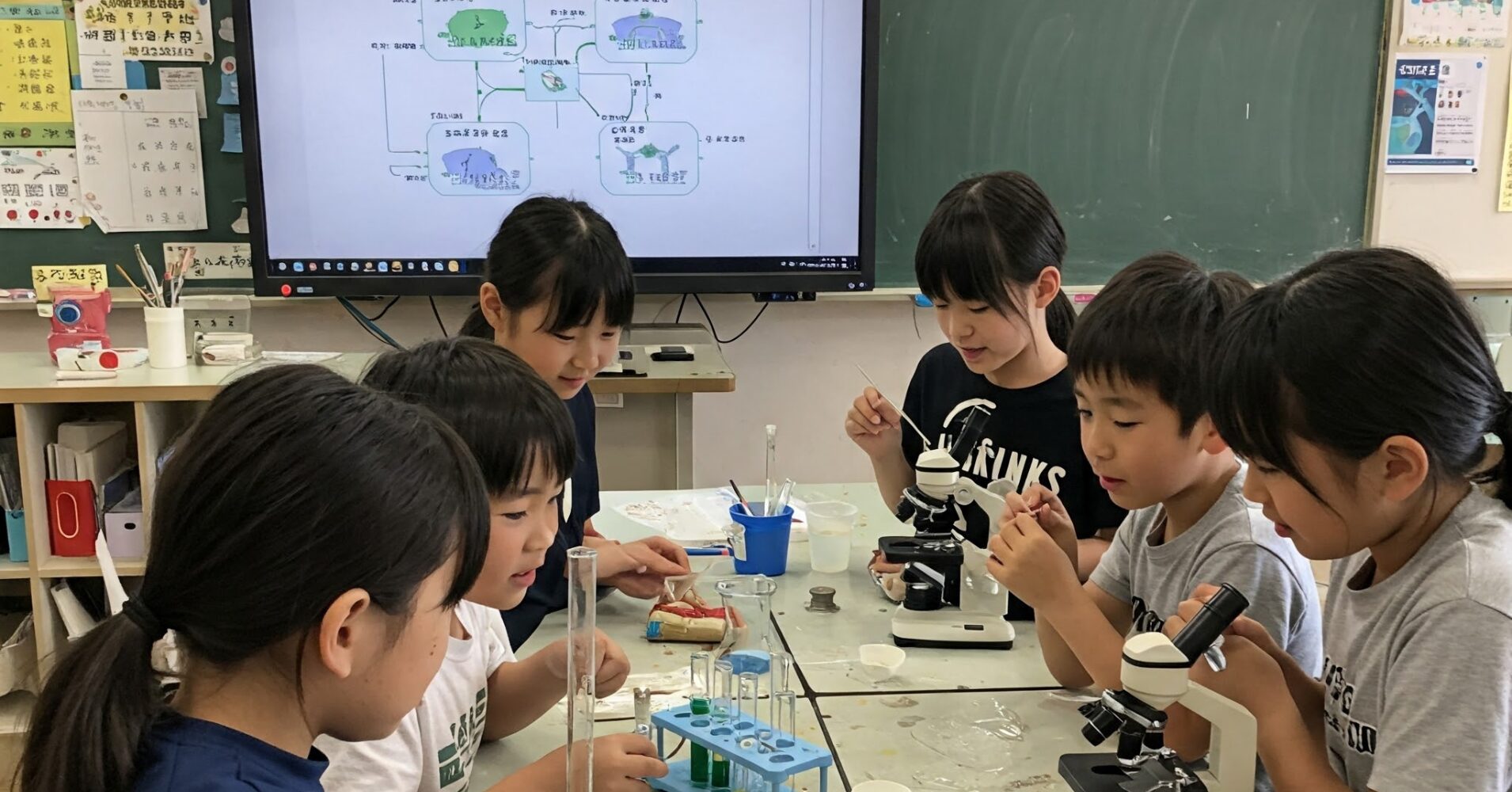

特に理科の授業では、植物や昆虫の観察、天気の変化、実験の結果など、児童それぞれが得た情報や気づきを全体で共有する場面が多くあります。

絵を描くのが苦手な児童でも、観察したものを写真で撮影して共有すれば、「うまく描けないから自信がない」という壁を取り払い、観察という本質的な学びに集中できるようになります。

電子黒板は単なる「表示装置」ではなく、児童一人ひとりの学びを「クラス全体の共有知に変える学びのハブ」として、今後の理科教育に欠かせない存在になりつつあります。

【小学校学年別】理科の授業での電子黒板×タブレットの活用事例

小学校では3年生から理科の授業が本格的に始まり、6年生まで段階を踏みながら、生き物、植物、天気、電気などについて学びます。それぞれの授業において、今後は電子黒板とタブレットを活用するシーンが増える見込みです。

ここでは学年別の授業内容ごとに電子黒板とタブレットの活用方法をご紹介します。

【3年生】観察の基本を「見せる学び」で支援

■3年生の授業内容①:植物の育ち方

児童は自分で育てたホウセンカやヒマワリの成長の様子を観察します。

<従来の課題>

観察した内容をスケッチにまとめる際、絵が苦手な児童はうまく表現できず、観察の本質から離れてしまうことがありました。

<電子黒板・タブレットの活用方法>

児童が育てているホウセンカやヒマワリをタブレットで定期的に撮影し、撮りためた写真を電子黒板に時系列で並べて表示。クラス全体で成長の過程を比較することで、「いつ頃、どんな変化が起こるのか?」を視覚的に把握できます。

電子黒板に表示した写真に対して、ペン機能でコメントや日付を書き込むことで、記録と振り返りの学習にも活用できます。

▼電子黒板でのマークアップ方法

■3年生の授業内容②:昆虫の観察

身近な昆虫(トンボやバッタなど)を観察し、特徴を学びます。

<従来の課題>

昆虫の細かい体のつくりをスケッチで記録するのが難しく、観察内容を正確に伝えることが困難な児童もいました。

<電子黒板・タブレットの活用方法>

トンボやバッタなどの昆虫をタブレットのカメラで接写し、電子黒板に拡大表示。拡大された画像を使って足の数や羽の形状、触角の長さなどをクラスで一緒に確認します。

電子黒板のペン機能を使って部位を囲ったり注釈を入れたりすることで、児童の発見や疑問を可視化しながら観察力を養います。

▼電子黒板でのミラーリング方法

【4年生】データの可視化と共有で「学びの深まり」

■4年生の授業内容①:電気の働き

豆電球を使って回路を作り、電気の通り方を学びます。

<従来の課題>

実験中の回路の状態を先生が確認しづらく、どこにミスがあるのかをクラス全体で共有することが難しい状況でした。

<電子黒板・タブレットの活用方法>

児童が作成した回路をタブレットで撮影し、電子黒板に映してクラス全体で共有。間違った配線や工夫した点などを比較し、どのように電気が流れるかを一緒に確認できます。

電子黒板上で「ここが電池」「ここが豆電球」と書き込みながら説明することで、細かい部分でも見やすく、理解が深まります。

▼電子黒板でのスクリーンショット方法

■4年生の授業内容②:天気の変化

日々の空模様や気温の変化を観察し、天候との関係を学びます。

<従来の課題>

黒板やノートへの記録が中心で、雲の変化や天気の推移を視覚的に比較・考察することが難しい場面もありました。

<電子黒板・タブレットの活用方法>

児童が日々の空の様子をタブレットで撮影し、電子黒板で一斉に表示。時系列で雲の形や空の色を比較することで、天気の変化を視覚的に理解できます。

タブレットで気温・湿度の記録をグラフ化し、電子黒板に投影して発表すれば、観察とデータ整理の力を同時に育てられます。

【5年生】「動き」や「変化」を見える化する授業

■5年生の授業内容①:流れる水のはたらき

水の流れによる地形の変化や土の移動について学びます。

<従来の課題>

水の流れや土の動きは一瞬で終わるため、記録が困難で、観察の振り返りがしづらい傾向がありました。

<電子黒板・タブレットの活用方法>

校庭の斜面や水路に水を流す実験をタブレットで動画撮影。電子黒板に映してスローモーションで再生し、どのタイミングで土が動いたのか、どこに水が集中したのかをみんなで確認。

繰り返し視聴することで、水の力が地形に与える影響をじっくりと考察できます。

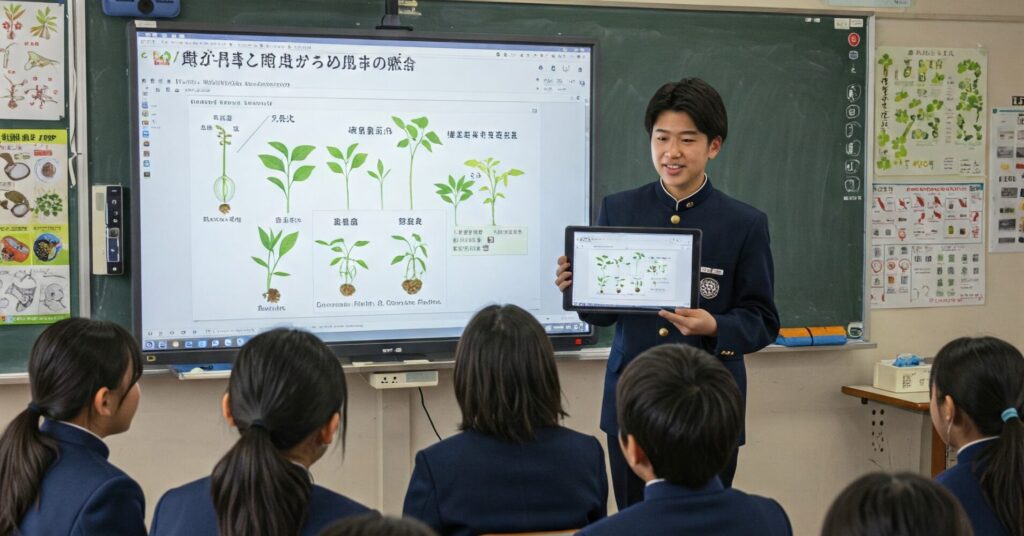

■5年生の授業内容②:植物の発芽と成長

発芽の条件とその後の成長について調べます。

<従来の課題>

記録が個人任せになりがちで、クラス全体で比較・分析する機会が少ないという課題がありました。

<電子黒板・タブレットの活用方法>

条件を変えて育てた植物の観察をタブレットで記録し、発芽率や成長の度合いをデータにまとめます。

それらを電子黒板でグラフ化して表示し、クラス全体で結果を分析・話し合うことで、科学的な思考力を養う授業になります。

【6年生】知識の定着と応用力を高めるICT活用

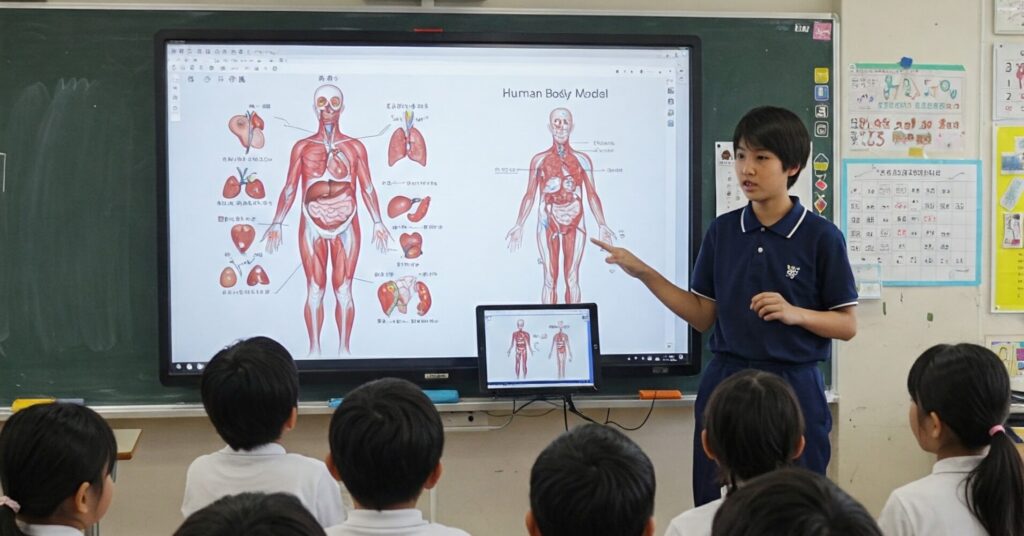

■6年生の授業内容①:からだのつくり

臓器の位置や役割を理解し、人体の構造を学びます。

<従来の課題>

教科書の図だけでは立体的な理解が難しく、臓器の位置関係がイメージしづらいことがありました。

<電子黒板・タブレットの活用方法>

人体模型アプリをタブレットで操作しながら、電子黒板にミラーリングして臓器の位置や役割を確認。クイズ形式で出題し、みんなで答えを出し合うことで、楽しく学びながら知識を定着させます。

■6年生の授業内容②:てこのはたらき

てこの原理や力のかかる位置を実験で確認します。

<従来の課題>

個別の実験結果がクラス全体に共有されず、理解にばらつきが出やすいという課題がありました。

<電子黒板・タブレットの活用方法>

実験中の様子をタブレットで撮影し、電子黒板に映して、力点・支点・作用点の位置を確認。ペン機能で印をつけながら説明すれば、てこの原理がどのように働いているかを視覚的に理解しやすくなります。

自分のグループ以外の実験の様子も確認できるため、多様な視点から考察を深められます。

理科の授業に最適な電子黒板とは?選び方のポイント

小学校の理科授業に電子黒板を導入する際に重要なのは、「だれでも簡単に使えること」と「授業の中で児童の学びを深められること」です。高機能なだけでは意味がなく、操作が難しければ先生も児童も活用しきれません。

特に理科の授業では、タブレットと連携して写真や動画を表示したり、記録した内容にペンで書き込みながら全体で共有する機能が求められます。こうした活用を支えるには、以下のようなポイントを押さえて電子黒板を選ぶことが大切です。

・操作が直感的で誰でも扱いやすいこと

・ペン入力がスムーズで、表示の遅延が少ないこと

・タブレットやクラウドとの連携がしやすいこと

・児童がぶつかっても安心な安全設計であること

・アフターサポートや操作研修がしっかりしていること

これらを満たす電子黒板を選ぶことで、先生の授業準備もスムーズになり、児童の理解も深まりやすくなります。

小学校に導入する電子黒板ならヤマトサイネージへ

電子黒板の導入を検討している学校関係者の皆さまには、「ヤマトサイネージ」の電子黒板がおすすめです。

ヤマトサイネージでは、教育現場で求められる「シンプルで直感的な操作性」「高い耐久性」「安心のサポート体制」を備えた電子黒板をラインナップしています。

導入前の相談から設置、操作説明、アフターサポートまで一貫して対応しているので、ICT機器に不安のある先生でも安心して使い始められます。

東京と大阪を拠点に、日本全国エリアで対応可能です。初めて電子黒板を導入するという方は、ぜひヤマトサイネージの電子黒板をご活用ください。